この飛行教官ガイドについて

当ガイド「Flight Instructor Guide — Aeroplane (TP 975)」は、飛行教育証明を取得する訓練生が参照するだけでなく、既に資格を有する教官がガイドとして使用することを想定されて作られたもので、現在は2004年9月発効のものが最新版となっています。

ここで取り扱われる内容の一部は、個別の教官養成訓練や、教官の資格更新コースの中で議論された内容を元に編集されています。1990年代に作成された内容から、特に計器飛行と夜間飛行に関する指導法に大きな変更があり、更新がなされています。

内容はざっと以下のような構成になっています。

第1部「学習と学習要素」

地上座学教育や飛行前後ブリーフィング、上空の指導において教官が使用する指導技法について示されています。

第2部「地上/飛行指導シラバス」

上空指導に移行する前に、学生が知っておくべき各課目の目的や基本的な予備知識、教官が気にすべきアドバイス法、教官による上空指導の際に実施する手順等について、各課目別で示されています。

記載量が最も多いパートのため、本ブログ内では3つに分割して第2部を構成しています。

第3部「訓練指導計画の作成」

学習の各段階で一般的なレビューや評価を行いながら、一歩ずつ進めていく手法ついて示されています。

第4部「よくある質問」

各学生のバックグラウンドや気質に適した、よりよい質問方法を教官が準備する方法について示されています。

飛行教育証明の資格取得要件や飛行検定の内容、筆記試験の内容のまとめについては下記記事をご覧ください。

第1部 学習と学習要素

本記事は、4部で構成される飛行教官ガイドの第1部に基づくものです。

第1部「学習と学習要素」

第2部「地上/飛行指導シラバス」

第3部「訓練計画の作成」

第4部「よくある質問」

学習に関する導入

「訓練する」とは、「指導や練習により、所望の状態や効果標準をもたらすこと。」

⇓

飛行教官とは、「トレーナー」でありつつ、「学生に良き指導と十分な訓練を与え、彼らが航空機を効率的で安全に飛行させられるようにする」存在

このガイドの第1部では、次のような事項に適用する基本的な指導技法について記述されています。

- 地上座学訓練

- 地上準備指導

- 飛行前ブリーフィング

- 上空指導

- 飛行後デブリーフィング

ここで示される技法を用いて学生に学習をさせ、求められる飛行検定標準まで訓練していきます。

学習と7つの学習要素

学習することとは

自分の行動以外で学ぶことができる人はいません。

厳密に言えば、「教える術」というものはなく、「人々が学ぶことを助ける術」しかありません。

このガイドで記載される指導技法は、学生の行動を刺激するものです。精神的なものであったり、ときに物理的なものであったりしますが、指導を通じて学生が優秀で安全に配慮できるパイロットとなれるための技術や知識を学ばせます。

7つの学習要素

下記に示すのが、7つの学習要素です。

各要素について、もし自分自身に適用できそうであれば、学生にも同様に適用できるはずなので、よく読んでみて、新しい技術や知識の習得についてどう適用できるかを考えてみてください。

各学習要素は一単語で表現されていて、本ガイドだけでなく、筆記試験や飛行検定の指導技法に関する質問などでも、これらの用語は多用されます。

- 学習を容易にすることができる7つの学習要素とは次のものです。

学生が精神的、肉体的、感情的に学習の準備が整っていることを確認すること。

新たな知識や技術を正しく最初に指導を行うこと。

知っていることから知らないことへ、単純なことから複雑なことへ、簡単なことから難しいことへ、といった論理的な順序で教育を行うこと。

学生が有意義な行動を実施していることを確認すること。

劇的で現実的でときに予期せぬことを用いることで、長い間忘れないようにさせること。

教育への参加を通じて学生の満足感を得られているかを確認すること。

最後に学んだことや実践したことは最も長く記憶されるので、各指導事項の重要な事項を要約して訓練させること。

こうした学習要素は、正しく適用されて初めて便利な「ツール」となります。

もちろん問題は、こうした学習要素を飛行教育にどう活用するかということであり、これらの「ツール」を指導の中でどう活用するかは、各学習要素の中で具体的に列挙している「推奨事項」がヒントになります。よくレビューして議論することで、答えを導き出すことができるでしょう。

準備 (READINESS)

学生が精神的、肉体的、感情的に学習の準備が整っていることを確認すること。

- 学ぶためには、その準備ができていなければなりません。

教官はこの必要性を理解し、学生にモチベーションを与えられるように全力を尽くします。

学生が強く明確な目的や学習に対する正当な理由を持っていれば、モチベーションに欠けている場合よりも、はるかに良く進歩させることができます。 - 状況によっては、学生の学習意欲を刺激するために教官ができることはほとんどない場合もあります。

例えば、訓練以外の部分で重要な責任を負っている、関心事項が分散している、重くのしかかる心配事項がある、切迫した予定に迫られている、解決の困難な個人的な問題を抱える場合など、こういった状況で学生の学習意欲を養うことは困難と言えます。

- 注意を引く「掴み」で授業を開始

作家は多くの時間を費やして興味を引く言葉を探しているし、効果的な始まりの文言については、ドキュメンタリー映画の冒頭やテレビインタビューも参考にできる - 具体的に何が授業で求められ、授業の最後に学生の知識や習熟度をどのレベルまで発展させようとしているのかについて説明

説明の際には必ず「あなた」と「私たち」という用語を使用し、すべての発言を学生中心のものとする - 学生に授業の目的を伝え、新しい知識や技量を習得することで得られる利点を強調

学生が最初の理由を完全に受け入れられない場合に備え、学習の理由を複数列挙 - 指導が全体像のどこに当てはまるかを示し、学生が経験したであろう過去の経験や知識と関連付け、その知識や技量に基づいて学習できるように配慮

例えば、固定翼機の地上滑走法の指導をする際に、学生がたまたまトラクターの運転経験があるとすれば、ブレーキの操作法にほとんど違いがないことを指導できるし、こうした考えは学習要素の「関係性」とも密接に関連 - 新たな訓練内容が以前の訓練の習熟度に依存する場合には、新たな訓練内容に進む前に必要な水準に到達していることを確認

レビューを実施して必要に応じ要点を簡潔に再教育することで、誤解の解消が可能 - 訓練内容のレビューを計画

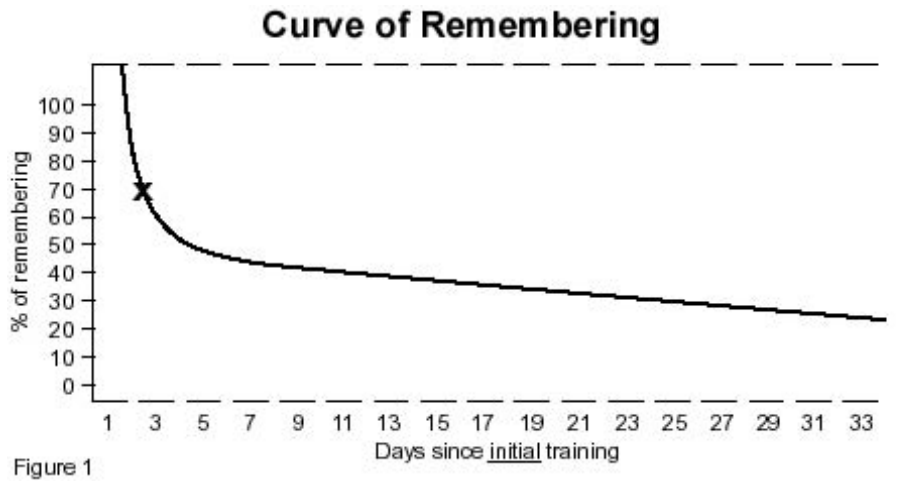

学生は、指導環境を離れた瞬間から忘れ始め、最も忘れやすいタイミングは学習後最初の24〜48時間

オハイオ州立大学では、この分野で広範な調査を実施しており、レビューを行う時期の推奨スケジュールについて、図のように分析

- 統計は学生の平均データに基づくもの

- 曲線は最初は非常に急であり2日以内に、学生は学習事項の70%未満しか覚えていない

- 月終わりでレビューをしない場合、学生は指導内容の約40%しか覚えてない

優位 (PRIMACY)

新たな知識や技術を正しく最初に指導を行うこと。

学生が新たな知識や技量を習得する際、最初の印象がほとんどブレずに記憶されます。すなわち教官が指導する事項は、初めての場合は特に精確でなければならないことを意味します。

学生は授業の詳細について忘れることがあっても、技量や知識の全体像については比較的長期間記憶しています。

多くの場合、学生が必要な予備知識に関する指導を受ける前に、機内で操縦する機会がありますが、学生が誤った操作法を真似てしまう可能性があるため、この際は特に正しく操作を実施する必要があります。

例えば、横風着陸の課目に入る前に、横風で着陸する機会もあり、この時点で悪い例が示されると、次に来る訓練の際には「未学習」として取り扱わなくてはなりません。

- 授業内容をリハーサルし、技量や課目関連の質問の回答が徹底的に出来るように習熟

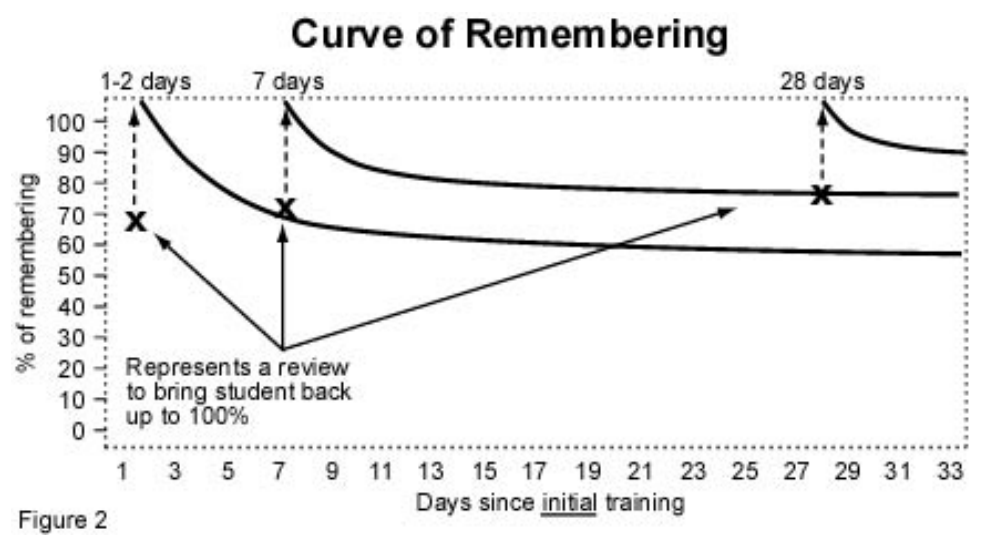

- 最低限70%の記憶レベルを維持するには、2日以内にレビューが必要

- 2回目の訓練内容学習後は、曲線はいくらかフラットになるものの、再度7日後には70%レベルまで低下

- さらに別の回でレビューを実施すると曲線は本当にフラットになり、学生は約28日目まで70%を超える記憶を維持

- この時点でのレビューの実施は、通常訓練内容の長期記憶維持に直結

- レビュー実施の度に、所要時間は短縮可能

| レビューのタイミング | 所要時間 |

|---|---|

| 初回訓練時 | 50分 |

| 2日後の最初のレビュー時 | 15分 |

| 7日後の2回目のレビュー時 | 10分 |

| 28日後の3回目のレビュー時 | 5分 |

- 次回の訓練で学習予定の飛行操作については、学生が実際の飛行を経験せずに教本等を読んで勉強すると、誤ったイメージが形成される危険性があるため、完璧な教示が必要

- 可能であれば、各訓練は完璧な教示をもって開始し、場合によってはこの間は話し掛けることなく飛行法の完全な実施に集中させるよう配慮すべき場合もあり

- 学生が飛行操作を実施中、操作等を非常に注意深く監督

- 訓練の初期段階で学生に過ちを決してさせないよう綿密に監督し、パフォーマンスのエラーに気づいたらすぐに学生を止め、正しい方法を指導

「起爆しそうな爆弾の処理を行う」ような気持ちで慎重に学生の訓練を実施させること

関係性 (RELATIONSHIP)

知っていることから知らないことへ、単純なことから複雑なことへ、簡単なことから難しいことへ、といった論理的な順序で教育を行うこと。

この学習要素では、「古い事実」と「新しい事実」との関係や学習を行う場合に「頭で考えること」と「実際に行う操作」の間の関係について学生が理解する必要性を強調しています。

飛行訓練において、学生は飛行法を学ぶ理由について理解するだけでなく、その飛行法が以前に実施したものとどう組み合わされ、全体のシラバスの中のどこに適合していくのかについて理解する必要があります。

各訓練を通して全体のプロセスを継続していくことは、学生の学習意欲の維持にも役立つため、訓練開始時に学生にこうした「関係性」を考慮させることで、学習準備を整えさせることができます。

- 横風離着陸を通常離着陸と比較し関連付け

- 不時着陸が実際に場周飛行要領とほぼ変わらないということ

- 知っていること ⇒ 知らないこと

- 簡単なもの ⇒ 難しいもの

- 具体的なもの ⇒ 抽象的なもの

- 単純なもの ⇒ 複雑なもの

- 馴染みのあるもの ⇒ 馴染みのないもの

- 未知の事項の指導に進む前に、常に基礎知識を確認

例えば、航法計算盤を使った掛け算について指導する際には、最初の問題例は「2×2」など単純なものとし、続いて出題する際に、1つの要素だけを変更して「2×4」のようにすることで、学生は既得の知識に基づいて考えることが可能となり、こうした方法を用いた指導法は、学生が実際の問題解決に必要となる知識や技量を習得できるまで継続 - 次の段階に進む前には前の段階の習熟を確認して、新たな訓練内容を段階的に提示

各段階にかける所要時間は対象となる内容の複雑さによって違ってくる - 訓練の主要事項を頻繁に要約することで、新たな事実やアイデアに対する学生の学習を強化

- 例示や比較を活用することで、学習する新たな訓練内容が学生の既知の事実と実際はそれほど変わらないことを指導

例示の主な目的は、学生が新たな訓練内容と以前に学んだ事項との関係性について、現実的なものでも想像上のものでも構わないので、例を用いて口頭で全体像を示すことであり、これは指導における口頭補助と呼ばれる

鍛錬 (EXERCISE)

学生が有意義な行動を実施していることを確認すること。

学習を行うには、口頭質問 / 問題の仮定 / 同乗教育での確認 / 単独訓練などの有意義な精神的もしくは身体的な活動が不可欠です。

飛行訓練においては、正しい訓練とその反復により、こうした精神的・身体的活動を達成することができ、指導事項や実施事項を応用させることで学習を深めていきます。

学習を継続したり、追加訓練でこれを強化していくためには、訓練シラバスの中にこうした訓練時間を含めるべきで、訓練が特定のゴールに向けて行われていることを確認する必要があります。

| Lv. | 学習レベル | 教官の行動 | 学生の行動 | 質問の種類 |

|---|---|---|---|---|

| Ⅶ | 評価 | 確認項目を付与 | 記録し結論を導く | すべて |

| Ⅵ | 統合 | 訓練条件を付与 | 情報をまとめ考えを形成 | すべて |

| Ⅴ | 分析 | 訓練条件を付与 | 項目を細分化 | すべて |

| Ⅳ | 応用 | 教示と説明 | 真似と訓練 | すべて |

| Ⅲ | 納得 (理解) | 質問をすることで 授業を発展 | 回答と質問 | なぜ? どうして? |

| Ⅱ | 知識 (情報) | レクチャーを実施 | 聴く | 何を? |

| Ⅰ | 慣熟 | ブリーフィングを実施 | 聴く | どこで? いつ? |

教官として最も重要な語彙となる「どうやって」「なぜ」という質問に学生が答えられれば、その課目についてよく理解していると考えることが出来ます。

上の表の各学習レベルにおける教官と学生の活動の両方に注目すると、理解状況を確認せずに学習の応用レベルに移行すると、学生はその前のレベルを習得してそこに移行する場合よりもはるかに困難に直面することが分かります。

- 学生が学んだこと確認をしない限り、「何を」という単語を伴う質問は回避

学生に事実 / 数値 / 必要な知識を与えてから、「どのように」「なぜ」の質問をし、新たな知識に関する理解を深める - 学生に事実を指導後は何度も指導することを避け、代わりにその事実を学生に関連付けて教官に返させることで学習内容を強化でき、必要な訓練内容に関する知識を確認できる

- 学習レベルに相当するチャレンジングな問題を学生に与え、彼らを軌道に乗せるのに必要な分だけの支援を行うことで、学生自身に問題を解決させ、十分な知識習得と能力向上に期待する

- 頻繁に知識と能力を確認するテストを実施することで学習を強化し、自信を構築させる

ただし、これは学生が質問に回答できるか、技量を有しているかを合理的に確認した上で実施しないと、学生のフラストレーションとなる可能性がある

学生の苦手分野の把握もできることから、必要な基準に至るまでの再教育に繋げることも可能

強度 (INTENSITY)

劇的で現実的でときに予期せぬことを用いることで、長い間忘れないようにさせること。

ニアミスを体験すると、学生の「見張り」への意識が大幅に改善されることはよくあるように、退屈な経験よりも劇的で刺激的な経験から学生は多くを学びます。

こうした冷っとする経験を学生に無理矢理与える訳ではありませんが、興奮したり、予期しないようなことを紹介することでて、学生の学習体験をより刺激的にするように努める必要があります。

例えば、学生が燃料管制法や場外航法飛行法を学んだ後に、場外飛行中に燃料計の表示を気にしていないことがあったとします。教官としてそのことについて指導する前に、安全な範囲で1つのタンクが空になるくらいまで燃料量を減らし続けさせてみます。すると学生は、飛行中のエンジン故障とほとんど変わらない状態になっていることにショックを受け、おそらく長期間その経験が記憶に残ることになります。

「強度」に関する学習要素は、学生が何よりも実際の経験から多くのことを学ぶということを意味します。劇的だったり現実的な効果を得るための鮮明な体験をさせるには、想像力を働かせることが必要です。

- 指導する課目内容に対する熱意と誠実さを示す

- 学生の注意力を維持するために、話す速さや声量、高低など様々なバリエーションを持たせる

- 重要なポイントを説明しつつ、適切で効果的なジェスチャーを使用することで、授業は「生き返った」ようになり、重要なことが学生に大きな印象として残る

- 指導内容に直接関係する様々な訓練器材を活用し、できるだけ多くの感覚に働きかける

効果 (EFFECT)

教育への参加を通じて学生の満足感を得られているかを確認すること。

学生は、敗北感 / イライラ / 怒り / 無益感などを感じる場合よりも、心地良さや満足感を得られるときの方がより多くを学んだり覚えたりするので、学習が強化されます。

例えば、最初の上空指導でスピンについて教示する際に、学生は実際の恐さではないにしても、いくらかの劣等感を感じるかもしれません。こうした消極的な経験をきっかけとしてその段階で飛行することを諦めてしまうかもしれません。あくまでもこれはかなり明白な例ですが、教官の行動がどのように欲求不満や怒りの感情を生み出す可能性があるかを考慮しておく必要があります。

また別の例で、例えば学生にある飛行法を実施させた後、学生が行ったエラーについてピックアップして教官として指導するとします。

各エラーの認識がいかに非常に正確でも、学生はそれについてどのように感じるでしょうか。もし学生に敗北感を与えることが目的だとすれば、おそらく大成功でしょう。しかし実際にはそうではないですから、最初に学生のパフォーマンスの良かった点を指摘してから、実施した主なエラーについて指導し、改善のための提案で締めくくるという方法がよいでしょう。

学習状況によらず、学生にプラスの影響を与え、満足感を与えることが必要です。

それぞれの学習体験は完全な成功である必要はなく、学生は各訓練内容を完全に習得する必要もありません。しかし、達成感や楽しい学習体験を与えることができれば、学生の成功の可能性は大いに高まります。

- 新たな訓練内容に関連した質問を学生に与え、知識やアイデアを学生から色々引き出すことによって訓練への関与を促進

- 訓練を通じ、学生に質問 / 技量パフォーマンスの観察 / 理解不足の表情の観察などで学生からのフィードバックを受け、そして質問への回答や必要に応じ手助けや訂正を行うことで、そのフィードバックにさらに応答

- 改善法を学生に示し、改善達成時には賞賛

- 学生に何かを説明する際は、必ずの背後にある理由を添えて裏付けを行うこと

例えば、学生に「この機体には胴体両側に1つずつ計2つの静圧孔がある」と教える場合、学生が2つも設置される理由を知らなければ、おそらくその事実は重要ではないと考えられ、すぐに忘れてしまう

学生が概念や理論をしっかりと理解していれば、詳細を忘れる可能性があっても、基本の考え方は記憶に残るので、静圧孔が1つしかない航空機に遭遇したときに「横風着陸で横滑り中にの計器の読み取りには注意しよう」と考えることが出来る - 学生が課目の達成基準の到達に苦労している場合は、レベルを調節してある程度のところで上手くいく方法を発見すること

例えば、急旋回の訓練をする際、学生に課目の飛行法全体を試させるのではなく、まずは旋回開始部分だけを訓練させ、操作に問題がなければ次の段階に移行していき、飛行操作全体を完了させるまで続行していく

それでも途中で問題が発生する場合には、イライラさせすぎないよう、段階を調整して中程度バンクでの旋回を実施してみるなどを試す - パフォーマンスの低下時に、教官が学生に操作を試みさせ続けるという間違いが起こることがあり、その際はその時点で訓練を終了し、学生が上手くできる内容に戻ることを推奨

- ユーモアのつもりでも、嘲笑や皮肉は避けること

学生もそう考えることはほとんどないし、自身の評価が悪いと考えている場合には特に気を付けること - 学生が正しい行為をしたときに心からの誠実で素直な賞賛を送ってあげることができるように、各訓練機会の組み立てを企図

例えば、タイヤ付近の地面に油圧作動油をわざとこぼしておいた機体について、飛行前点検を学生に完了するよう指示した際に、学生が非常に徹底的な点検を行ってその不具合を発見した場合にはこれを賞賛すべきだが、逆に点検をしても気づかなかったような場合には、注意深い点検の必要性について理由を強調して指導

この意図的な不具合事項の作為は、いつでも飛行可能な機体で実施すると、誰かが気付かないで飛行することがあり非常に危険なため考慮が必要

最新性 (RECENCY)

最後に学んだことや実践したことは最も長く記憶されるので、各指導事項の重要な事項を要約して訓練させること。

条件が同じであれば、最後に学んだ事項が最も記憶に残りやすいとされています。

逆に、学生が新しい事実やその理解から離れる時間が長くなればなるほど、それを記憶しておくことは困難になっていきます。

完全な指導の完結 ⇒ レビューの実施 ⇒ 新しい訓練内容の学習 ⇒ レビューの実施といったように、レビューの必要性については上で述べられているとおりです。

- 上空指導直前に飛行前ブリーフィングを計画し、質問を実施して要点について確認

学習要素の「準備」や「鍛錬」と同じように見えるが、「最新性」では訓練のタイミングに焦点 - 各授業の終盤に向けて、重要事項に関する完全なまとめを実施

- 飛行課目や座学のプレゼンテーションでの各シーケンス後、訓練内容について質問するか、「知っておくべき」訓練内容のまとめを実施

- 授業の締めくくりとしてテストを実施

- 訓練課程全体を通して定期的に、新しい訓練内容の教育ではないが強化を行うようなレビュー期間を設定

- 学生は質問への回答を通じて知識を習得し、実践することで技量を習得することができるため、単独訓練でも同乗教育と同様に、訓練内で最も重要部分について訓練をしてから訓練終了とする

口頭質問

飛行教官としての重要な技量は、口頭で良い質問をする能力で、これによりすべての学習要素を包括することができます。

口頭質問の概要

授業の手法は、多くの技術を駆使したり、補助的な物を活用するなど様々あります。

学習を刺激したり、7つの学習要素すべてを満たすために効果的に適用できる補助的な方法の1つが、口頭で質問を行うことです。

質問を行うテクニックは難しいわりに、最も軽視されがちな指導分野の1つでもあります。

優れた口頭質問を行うには、教室内や個々の学生と向き合いながら、すばやく簡単に考え、思考の進展につれて変化を加え、明確で単純な言葉を用いて質問を表現する能力が必要です。

学生に質問したり回答に対応する際は、使用すべきテクニックに常に注意する必要があります。

口頭質問の目的

- PROMOTE MENTAL ACTIVITY

- AROUSE AND MAINTAIN STUDENT INTEREST

- GUIDE THOUGHT

- EVALUATE LEARNING

- 質問をすることで精神的活動の促進が可能

- 事実を伝え、それを裏付けるため視覚的または口頭でのサポートを行うことも効果的だが、学生が記憶をする上で最も確実な方法は、自身で解決させること

- 学生が目的に向かって取り組んでいる際に、以前に学習した関連データや知識を思い出す必要があるように、口頭質問を通じて学生に事実や論理について考えさせることができるのであれば、その状況を利用すべきであり、よい言葉を用いて口頭で質問すれば必要な情報が得られるという精神活動の促進につながる

- 口頭質問をすべきという2つ目の目的は、学生の興味を喚起し維持すること

- 説明を行うだけでは「それが何」ということになることもあるため、質問をすることで学生が授業参加への貢献を実感でき、興味を得ることが出来る

- 事実や考えを継続的に育てていくことで、授業全体を通してこの興味を維持することができ、伝えるだけでは教えることにはならないということを肝に銘ずる

- 口頭質問の更なる目的の一つは、思考を導くこと

- 質問することで、学生に論理的な解決策を考えさせ、所望の目的に向けて明確な順序で学生の思考を導くことが可能

- 経験豊富な教官は、適切なタイミングで適切な質問をすることにより、授業全体を通して学生を誘導しており、話し合う中で学生が遠く離れているように感じる場合には、質問を行い学生の考えを目的に戻す

- 口頭での質問の最終的な目的は、教官と学生の両方の利益のため学習を評価すること

- 授業の各段階の後で実施する口頭質問を行い、次の段階に進む前に学生が付いてきていることを確認可能

- 授業の終わりで、学生の授業目的の達成を確認

- 口頭質問で学習の効果を評価することの欠点は、各質問に1人の学生しか回答しないためにクラス全体の無作為な抽出のみが取得されること

ただし教官が何らかの対応を行えば解決可能であり、飛行前後ブリーフィングのように、1対1で実施する場合には全く問題にはならない

良好な口頭質問に求められる質

口頭質問により目的を果たすには、質問を作成したり使用する準備する際に、次に示すような望ましい質の良い質問を行うように心掛ける必要があります。

- EASILY UNDERSTOOD

- COMPOSED OF COMMON WORDS

- THOUGHT PROVOKING

- ON MAJOR TEACHING POINTS OF THE LESSON

- 簡単に理解すること

- 質問は単純で分かりやすい言葉を使う必要があり、簡潔でありながらも学生が質問の意味を疑いなく理解できるものであること

- 一般的な単語で構成すること

- 質問は言語を使用するというよりは、課目に関する知識を測るという意味合いで実施

- 高尚な単語を使用すれば教官が持つ語彙力を示す良い機会になるかもしれないが、学生が単語の意味を知らなければ質問に答えることすらできず、指導という意味では何も生産しない

- 語彙は常に学生の手の届く範囲のものとすること

- 思考を促進すること

- 質問は、解答がどの学生にも明らかに分かる簡単なものであっては意味がなく、学生の知識を試すような挑戦的なものが選ばれるべき

- 「YES / NO」や「TRUE / FALSE」で回答できるような50%で正解できてしまう質問は適当でないものの、これらの質問の直後に「なぜ」や「どうやって」という質問を続ければ効果は増す

- 授業の主な指導ポイントに関すること

- 授業に関する主要な指導事項を中心に質問し、これらの点を強調できるよう適切な場面で実施すること

精神的な関与を得るための方法

質問が行き当たりばったりで無計画に行われると、学生は混乱する可能性があり、質問の目的が失われてしまいます。

すべての学生が精神的に関与できるよう、次のような手順を使用します。

- ASK THE QUESTION

- PAUSE

- NAME THE STUDENT

- LISTEN TO THE ANSWER

- CONFIRM THE CORRECT RESPONSE

- 質問をする

- 良い質問のしかたを適用して質問を実施するが、そうする前にするべき質問を念頭に置いておく必要あり

- 質問をすることで学習状況を評価したり、目標達成の確認をする場合には、事前に質問を準備し、訓練計画 (LP) に記載しておく必要があり

- 初級教官の場合、自身で考えることに慣れるまではすべての質問を書き出しておくことが推奨

- 一旦停止をする

- 質問後も質問の難しさに応じて約1〜5秒間ほど待ち、すべての学生がそれについて考えて回答を準備する時間を付与

- 一時停止中は、他の学生が答えを教えないようにクラス中を見張ること

- 学生を指名する

- 教官が継続的に直面する問題とは、質問に回答する学生を選ぶこと

- 個々の学生によって能力は異なり、この違いを認識する必要があるため、質問内容を個人レベルに対応させるためよう、教官側である程度の努力を払う必要があり、そのため最も理解力のある学生にはより難題となる質問を与えるよう考慮する必要がある

- また、クラス全員が妥当な頻度で均等に回答する機会を与える必要がある

- クラスのメンバーが座席配置やアルファベット順で呼び出される場合には、学生は回答する時期を容易に想定することができ、怠惰な学生は回答順が回ってくるまで質問について真剣に考えることがなくなるなど、この方法を実現するには一般的に使用される多くのシステムでは、深刻な欠点があると言える

- おそらく最も実用的な手法は、ランダムに学生を指名し、座席表カードにチェックを付けていく方法である

- 学習成果については幅広いサンプリングを取得し学生の興味を維持するため、最初に質問を行った学生だけでなく、定期的に他の学生にも回答を確認

- 回答に耳を傾ける

- 多くの場合、教官は学生を指名し質問に回答させている直後に、次の質問をどうしようかと考え始め、学生の回答内容をしっかり聞いていないため、誤った答えに対しても「正解」としてしまうことがある

- これは学生の混乱につながる可能性があり、常に回答に耳を傾けること

- 正しい応答を確認する

- 何が本当に正しい答えなのかと疑う余地がないように、学生の回答については慎重に評価

学生に対する質問のしかた

常に正解を確認するだけでなく、学生の回答を扱う上で知っておく必要のあるテクニックがあります。

- DISCOURAGE GROUP ANSWERS

- DO NOT MAKE A HABIT OF REPEATING ANSWERS

- GIVE CREDIT FOR GOOD ANSWERS

- グループ回答は非推奨

- 学生がグループで答える場合、誰が正解か不正解かを判断するのが難しく、学生の混乱を招く

- 新しいクラスが与えられた際には、グループ回答を極力させず、学生を指名して回答させる方式を早期に確立すべきだが、クラスの熱意を高めるためグループの回答が効果的な場合もあることも考慮

- 回答を反復する癖をつけない

- 教官が答えを繰り返すと学生にとっては単調と感じられるため、学生の回答が正しくないか、説明が必要な場合には、質問を別の学生に投げることを考慮

- 学生がクラス全体に聞こえるほど大きな声量で回答していない場合には、もっと大きな声で回答を繰り返させる

- 良い回答に信用を与える

- 特に気弱で恥ずかしがり屋の学生に該当するが、口頭質問を用いて授業の重要な内容に関する理解を促進しようとする際は、教官が求めた解答が得られなかった場合でも、訓練内容に関連した回答については拒否をしないこと

- 賞賛を与えた後に、教官が意図したポイントを引き出すために再度表現した質問を実施

- 完全に間違った回答が得られた場合でも、「間違いだ」と言って学生を当惑させることなく、回答が教官の意図したものではなかったことを社交的に伝え、補足的な質問をするか、もしくは質問を別の学生に渡すことを考慮

学生からの質問の扱い方

授業に関して学生が質問をすることを思いとどまらせないように配慮します。

質問を受けたポイントや事実について明確な説明がなかったため学生が質問を行うのであり、「1人の学生が質問をすると、他の6人も同じ質問をしたい」という古いことわざもあります。

学生の質問に関して考えるべきテクニックは、次のとおりです。

- ENCOURAGE QUESTIONS

- PASS QUESTIONS TO OTHER STUDENTS

- REJECT QUESTIONS NOT RELATED TO THE LESSON

- DO NOT BLUFF

- ENSURE ALL THE CLASS HEARS THE QUESTION

- 学生に質問を奨励する

- 授業の序盤で、指導内容について分からないことがあればいつでも質問を受け付けることをクラスに知らせておく

- 質問を待っている間に、学生が心に留めた不明点を忘れてしまうかもしれないので、授業の進展に支障がない限り、授業の中断まで待って質問をさせるのではなく、不明なポイントが発生したときに速やかに質問をさせるのが最善

- 他の学生に質問を回す

- 時折、学生に与えた質問をクラスの他の学生に渡すことで興味が生まれ、クラスへ参加できる

- 学生は、教官が答えを知らないので助けを求めて探っているような印象を受ける可能性もあるためこのテクニックの多用には注意し、そもそも答えが分からない質問にはこの手法は使用不可

- 授業に関係ない質問は拒否する

- 学生は授業とは全く関係のない質問をすることがあり、この場合は学生を怒らせないように注意して質問を丁寧に拒否し、授業後に話し合うことを提案

- 適当に答えない

- 教官が指導内容をどれほど熟知していても、学生の正当な質問にうまく回答できない場合があり、その場合は正直に分からない旨を伝え、適当な回答をしないこと

- 答えを調べることをクラスに伝え、確実な回答が分かってから質問した学生やクラスの他の学生に知らせる

- クラス中が質問を聞いていることを確認する

- 質問があったら、クラス全員がそれを聞いたことを確認し、質問に回答する際は、質問する個人だけでなくクラス全体にも答えるように気を配る

- 長く詳細な回答が必要な場合には、1人の学生と会話してしまうと、クラスの残りの学生が興味を失う可能性があるため注意

口頭質問の仕方に関する確認問題

- 口頭での質問は指導の助けとなり、効果的に使用すれば授業中に指導原則をうまく適用することが可能

- すぐに参照できるよう、ここで取り上げた重要な内容は次のとおり要約

指導における教示 (デモ) とパフォーマンス法

指導のデモとパフォーマンスに関する概要

ある教官訓練生が「授業のプレゼンテーション方法を1つだけ学ぶ時間があったら、どれを学ぶべきでしょうか」と尋ねたとしたら、その答えは「教示 (デモ) とパフォーマンス法」です。

なぜでしょうか?

教官の主な関心事は訓練です。訓練は主に、物理的であったり精神的なスキル / 手順 / 技術の進展に寄与するものです。例えば、航空機の飛行 / 設計図の読み取り / 車両の運転 / 溶接 / 建設 / 射撃 / 修理 / 問題の解決 / 計算尺の使用 / フォームへの記入など、これらすべてに限らずその他多くのことは、教示 (デモ) とパフォーマンス法を用いて最もよく指導することできるからです。

この方法は決して新たなものではなく、最も古い指導法の1つかもしれません。

洞窟に住んでいた時代の人が棍棒の作り方を子どもに教えるときに、教示をしながら手順を示していたことは容易に想像ができます。

教示 (デモ) とパフォーマンス法は、5つの基本手順に分けることができます。

- 説明

- 教示 (デモ)

- 学生のパフォーマンス

- 教官による監督

- 評価

各基本手順について、説明していきます。

1~2. 説明と教示

- 説明

- 教示(デモ)

- 学生のパフォーマンス

- 教官による監督

- 評価

説明と教示を同時に行うことも、最初に教示を行ってから説明を行うことも、またその逆も可能です。

順番よりも指導するスキルが最良のアプローチにつながるかもしれません。

不時着陸の飛行を学生に指導するとして、次のいずれかの方法を考慮します。

- 不時着陸の教示をすると同時に、何をどうして行っているのかを説明

- 説明をせずに教示を完了し、行ったことについて詳細に説明

- 何をしようとしているのかを説明してからそれを実施

教官が異なれば、このスキルでの指導法も当然異なります。

次に示すアプローチ法は、ほとんどの教官にとって最も効果的であると思われる推奨アプローチを表しています。

- 不時着陸の課目を実施する前の飛行において不時着陸の完璧な教示を実施

今後気にしていく課目の成果基準の設定に可能な限り完璧に近づけることを考えると、この教示の間は何も話さずに実施することも考慮

学生が実際の操縦を見学すれば、飛行マニュアルで勉強する際により明確にイメージが可能なため、実際の課目を実施する回の前に完璧な教示を行っておくことはそういった意味でも大きなアドバンテージ - 次のステップは、不時着陸の詳細について完全な説明の実施

この説明は、前述されたすべての指導テクニックを活用し、求められるものの理由の説明、既に知っているものとの比較、例示を行いつつポイントを明確化していき、学習をより効率化するために視覚補助を使用しながら現場で実施 - 上空では、教示だけでなく重要な部分の説明も実施

この際に教官が何をしているのか、何をすべきかを学生に質問することで、まだ飛行していなくても、手順を知っていることを確認可能 - 不時着陸に向けた進入を完了後、上昇しながら学生が抱きそうな誤解を取り除いたり質問を実施

- これで「教示とパフォーマンス法」の教示と説明の部分は完了し、次の部分の「学生のパフォーマンス」と「教官の監督」に移行

3~4. 学生のパフォーマンスと教官の監督

- 説明

- 教示 (デモ)

- 学生のパフォーマンス

- 教官による監督

- 評価

学生のパフォーマンスと教官による監督は、学生が大きな間違いを犯すことが許されない訓練の初期段階においては常に同時に実施されます。

教官による監督をもってエラーをできるだけ早期に発見し、修正しなければなりません。

学生は教官の監督を受けつつ、行うべき作業や操作をできるだけ小さな単位に分けて実施します。

- 学生が最初に実施

- 不時着陸場を選定し、滑空範囲内にあることを確認

- エンジン・クリアリングや見張りなどすべての飛行中の点検を実施

- 学生は機体を飛行させ不時着陸場への着陸操作に集中

- 学生が重大なエラーを犯した場合には教官は操縦を受け取り、機体を正しい位置に飛行させてから学生に操縦を戻し進入を継続

- 教官の支援が終始継続するとしても、学生が最初のトライで不時着陸を完了できることを確認

- その後のトライでは、前回の出来に応じ学生が実施する項目を追加

- 学生が完全な飛行法を一人で実施できると感じるまで、このプロセスを継続

- この方法における「学生のパフォーマンス」と「教官の監督」部分が完了し、「評価」の段階に移行

5. 評価

- 説明

- 教示 (デモ)

- 学生のパフォーマンス

- 教官による監督

- 評価

教示 (デモ) / パフォーマンス法における「評価」部分は、学生が支援なしで操作できることを証明する機会です。

想定の不時着陸では、エンジン故障の模擬を教官が実施した後にすべての点検や見張りなど手順全体を実施することを学生に指導します。

学生がこの操作を実施中、教官としては「うーん」と言ったり、頷いたりすることも含め、いかなるコメントも手助けとなるため控える必要があります。ただし、操作全体を注意深く観察して学生が犯す可能性のあるエラーについては分析し、それに応じてデブリーフィングできるようにします。

当然、安全上の問題が発生すれば、速やかに学生のパフォーマンスを中断します。

エンジン・クリアリングや見張りの実施であったり、他にも多くの要因がある可能性があります。

訓練の評価段階において成功か失敗かを判断し、次の訓練に移行するか、またはこの訓練をもう一度実施すべきかを判断します。

教示 / パフォーマンス法の使用ルール

- 完璧な教示を行うか、それが実用的でなければ既に完成したものを示す

例えば、航空図の準備について指導する際に、場外飛行の準備が完全に整った航空図を見せることで、学生は自分の航空図の準備の際に求められる基準を確認できる - 必要な作業について段階的に説明

理由 / 例示 / 比較を用いて説明を明確化 - 教官が綿密な監督をしている間に、学生に技量レベルについて模倣させる

例えば、次の段階に進む前に、正しく完了するまで急旋回の開始部分だけを訓練 - 学生が各段階を模倣するまで継続

- 必要に応じ支援を行いながら、学生の訓練機会を付与

- 教官の指導時間と同じくらい学生の訓練時間が必要なため、学生の訓練に割り当てる時間は、非常に綿密な監督の下で教示 / 説明 / 学生のパフォーマンスを実施する時間と同じかそれ以上となることを確認

- 一般的なルールとして、教官の教示と説明中、学生には耳を傾け観察させ、逆に学生のパフォーマンス中は教官が耳を傾け観察する

説明中に決して学生にパフォーマンスさせない - 最終確認などの学生が自分に何ができるかを証明する機会となる評価をもって課目を完了

- 決して学生に対しスキルや要領の説明をして教示するだけではなく、適切に実施されるように、常に学生にスキルを実施させ、正しく実施できるまでは繰り返し実施

例えば、学生が単独場外飛行を実施しようとしていて、教官に機体のジャーニーログの記入法について質問したとして、教示したとしてもその方法について説明することは学生が出来るようになることを保証するものではないため、学生にその方法もしくはそれ以上の方法を逆に教官に教えさせ、出発前に練習用のログで記入法について訓練させる

指導技法の要約と手引き

次で示すでような指導技法は、丁寧に適用することで教官による効果的な指導に役立ちます。

ほとんどの教官は、全員ではないにしても地上座学も並行して実施しますが、ここでまとめられる内容は教室で行うタイプの指導全般に言及されています。

指導技法 / 質問技法 / 訓練計画は、複数名を対象として行う指導でも、1対1で行う上空指導 / 個別の地上準備指導 / 飛行前ブリーフィングに対しても同じ様に適用可能です。

プロフェッショナルな方法で授業のプレゼンテーションを行うためには、事前準備を行い、次のように進行させていきます。

プロフェッショナルにプレゼンを行うために事前に行うこと

- 訓練計画の準備

- 授業前の教室 / 教育区画の準備

- 授業前の訓練器材 / 補助器材の準備 / 確認

- 学生の学習準備

- 学生の理解度に応じた新たな訓練内容のプレゼン開始

- 学生の理解度での進行

- 主要事項の特定と強調

- 明確な説明と教示の実施

- 視覚補助器材の効果的な活用

- 授業時の話す速さ / 声量 / 高低の変化

- アイコンタクトによるフィードバックの取得

- 授業中に最大限の学生の活動機会を付与

- 訓練計画 (LP) はガイドとして機能しプレゼンテーションの軌道を維持させてくれるものであり、失念により重要事項をカバーし忘れるようなことがないようにする役目も果たす

- 主要事項の項目名

- 話すポイントを書き留めた必要なメモ

- 学生の学習状況を確認するための質問内容とその回答

- 黒板の使用計画など視覚補助器材での指導

- しっかり考えた開始時の序言と終了時の締めくくりの言葉

- 各主要事項や項目における所要時間の見積もり

- 視覚補助器材の使用計画

- 授業の進行に役立つと思われるその他の事項

- 指導内容の詳細な書き出し (×教室でこれを読み上げることになりがち)

- 行間を作らないメモの使用 (×次回の授業に向けたメモの改訂ができない)

- 3ftの距離で読めないような手書きメモの作成 (×メモの確認に時間かかり、頻繁に覗き込むことで指導内容について理解していないように映る)

- 学生がすべての補助器材を見ることができない場合に重要な事項を見逃す可能性があるなど、教室は学生にとって最高の学習環境でなければならない

補助器材の整理や座席の再配置に時間を掛ければ、授業準備はより専門的となる

- 準備したものが機能しなかったり、図表やスライドが誤った順序で表示されるなどといった恥ずべき状況を回避

プロジェクター用の予備電球などについても常に確認

- 学生自身の学習準備として、肉体的 / 精神的 / 感情的に準備できている必要あり

- 授業に求められるものや、授業の終わりで何ができるようになるかを具体的に学生に伝える

- なぜ授業に参加する必要があるのか、新しいスキルや知識がどのように役立つのかを学生に伝える

教官が示す理由のいくつかに対し学生が同意しないかもしれないため、学生に学習させるためにできるだけ多くの利点を示す - 学生に授業の全体像を示し、コース全体の中でどのような位置づけになるのかを示し、新しい訓練内容を学生の過去や将来の経験と関連付ける

- 学生が学習準備をするのに必要な時間は、予備知識の量や訓練内容の複雑さによって異なるものの、一般的には授業時間の約10%が所要時間とされる

- 学生が理解度を越えたプレゼンテーションを行ってしまうと、混乱が生じ時間を無駄にするため、学習成果はほとんどもしくは全くなくなる

- 指導開始前に、学生の現状の知識レベルを知るため筆記や口頭での試験形式で行われるしきい値知識テスト (T.K.T.) を必要な時間だけ実施し、学生が何を知り何を知らないかをまずは判断

- 指導の過程で定期的なレビューを実施

- 各授業の開始前に、前回の授業に関するいくつかの質問をして復習を行い、学生が正解できれば先に進み、そうでない場合には再教育を実施

- 学生の強点と弱点を他の教官にも確認し、学生の所要に合わせて訓練内容を調整

- プレゼンテーション中に先に進み過ぎてしまうと、学生の理解度を超えて開始したのと同じ状況となってしまう

- 訓練内容を段階的に設定

各段階の終盤で一旦立ち止まって取り扱った訓練内容について具体的に質問し、学生が正解すれば先に進み、そうでない場合は再教育を実施

各段階の所要時間は教育する訓練内容の複雑さによって異なるが、一般的には8〜12分が適切 - 事前によく考えてきた質問をたくさん書き留めておく

こうした質問を訓練計画の中に取り入れ、プレゼンテーション中に学生に質問すると、回答から得られるフィードバックによって学生の理解度を判断できる - 学生がする特定の事項を理解していないような表情を注意深く観察し、もし学生が理解できていると言うのであれば、確認のために質問を実施

- 十分に理解できていない事項について学生に質問

- より複雑な部分に進む前に、基本事項について訓練する機会を多く提供

- プレゼンテーションの中で、非常に重要な「知っておくべき」訓練内容と、長期間覚えておかなくてもよい場合もある「知っておくとよい」訓練内容が混在することがある

- 主要事項に関しては板書 / 図表 / スクリーンなどの視覚的補助器材を準備

学習の約75%は視覚から来るが、聴覚から来るのは約13%のみ - 学生に要点をノートに書き留めさせるか、要点を含んだプリントなどを配布

- 「ここは非常に重要なので覚えておくこと」など口頭で学生に強調

- 授業の要点を示した黒板や模造紙などを用意することで、学生は授業を通じてこのボードを参照できるため、彼らの考えを求める水準まで導くのに役立つ

- 重要事項について述べる際には、声量を上げながらゆっくりと話して強調

- 重要事項を強調するだけでなく、安全事項や忘れやすかったり覚えにくいポイントについても強調

- 重要性に応じて相対的に強調度合いを変化させ、最も重要なことをより重要視させるよう工夫

- 現実や想像を問わず口頭で例示することによって重要事項を強調

既知の事実との類似性や相違点などの比較によって重要事項を強調

最も重要なこととして理由を教官が説明して重要事項を強調することで学生は学習 - 要約をするか質問の回答を通じ学生に反復させることで重要事項を頻繁に反復

- 「知っておくべき」訓練内容に関する定期的なレビューを実施

- 授業における重要事項を宿題にして完了させる

- 考えなどを書き取らせることで、別の感覚を使い学習が強化されるため、強調が必要と感じる主要な考え方や項目についてはノート形式で学生に記録させる

- 各種訓練補助器材を活用し、触覚や感性など諸々の感覚に訴えかける

- 「知っておくとよい」訓練内容は強調しない

- 学生が説明を理解していない場合は、言い換えたり訓練内容の再確認を通じて再教育

同様のことは、いい加減だったり正しくない教示を行った場合にも該当

- 学生がすでに知っている事項を基準とした口頭説明を実施

アイデアを関連付けると説明を容易に理解できる - 一般的に使用する単語やフレーズを使用

例えば「Elaborate on the fundamental ramifications of hylampherism」といったレーズでの言い回しの誇示は避け、「What happens when the lever is lifted?」のような聞き方で代替する - 複雑な訓練内容や考え方を単純で理解しやすく言い替える

この手法における最良の方法は、学生が知っている事項から指導を始め、その知識をベースに小さなステップで積み重ねていく - 何かを教示する場合は、学生に見せる前に正しく教示できることを確認

- 全学生がプレゼンテーション中の一番小さい文字でも読めるように配慮し、場合によっては学生を前に集める

- 教示と説明を同時に行う場合は、教示を小さな段階に分割し、理由 / 例示 / 比較を示して各段階について徹底的に説明

- 学習に関する情報の約75%は視覚を通じて取得

- プロの絵描きや視覚補助器材の制作担当者

- 他の教官が時折与えるアイデアの閃き

- 新聞 / 雑誌 / テレビ / 店舗での商業展示

- 最後に、自身の想像力

これが完全に扱えるならば、資格補助には最高のアイデアになる

- 実機

- 実物大模型 / 航空図 / 図表 / 写真 / 模型機

- 映画 / ビデオテープ / カセット音声

- 時には人

- 授業を計画してから、学生の訓練内容の学習に役立つ視覚的補助器材の種類を選択

逆順で視覚補助を選択した後にそれを中心として授業計画を作成しないこと

援助器材が印象的に見えるからといって、それが必ずしも万能という訳ではなく、学生が「知っておくべき」情報の学習を助けることが目的 - 授業範囲すべての主要指導事項について視覚的に表示することを計画

通常、重要事項を何度も繰り返して話すよりも、黒板に書いた簡単な一言の方が印象に残りやすい - 補助器材をシンプルが分かりやすくし、不要なデータはすべて削除し、華やかで詳細になりがちな図表の作成は避ける

- すべての学生が見られる訓練補助作成を心掛け、使用前に実際の位置に補助器材を置いてみたり、最も奥にいる学生の着席位置に移動してそこでもしっかり見えることを確認

- 興味を引くためにさまざまな色を使用しても、関連する部分や考え方、繰り返す事項は同じ色を使用し、学生のプレゼンテーションに対する容易な理解を考慮

- 補助器材を使用しないときは、それを覆ったり視界外に移動させないと、学生の注意を散漫にさせる可能性あり

- 文法やスペルミスを繰り返さないこと

- 可能な限り補助器材から十分に離れた位置でポインターを使用し、学生の視界を遮らないよう配慮

- 図表や性能表を使用する際は、記載ありとなしの2種類で印刷することを推奨

記載なしの方は、後で学生の知識テストで使用したり、ワークシートとして各学生に配布して記入などが可能

- 援助器材の使用により学生の学習が効果的、容易、迅速化に役立つか?

教官は「教えるだけでなく示すべき」である

- どんな形でも多様性をもたせることは学生の興味を刺激することになるが、だらだらと話せば一般的に学生は眠くなるし、少なくとも彼らの心は訓練内容から離れる

- 「知っておくとよい」訓練内容を示す際は比較的速く話していくことで、目に見える熱意の効果を生じさせ、その熱意が周囲にも伝染していく

- 「知らないといけない」情報を示す際にはゆっくりと話すことで、学生は「知らないといけないこと」と「知っていた方がいいこと」を区別でき、指導する事項が強調される

- 指導内容に合わせて声量を調整

ノイズが多い環境ではすべての学生が教官の話していることを聞けるように声量を上げる必要があり、特に機内では「必須」 - 通常、声の高低を調整することはほとんどできないが、声量を調整して話す速度を変えればある程度は声の高低を変化できる

- アイコンタクトを行うことで教官が学生にしっかり興味を持っていること示し、教官のプレゼンテーションに対する学生の理解度を測ることが可能となるが、機内での実施はやや困難

- 学生に直接目を配る際に、特定の個人を長時間見つめることは避ける

学生が目をそらしたり、他の人を見たり、窓の外を見たりする場合は、教官が長く見つめすぎたことで恥ずかしさがあると考えられる - アイコンタクトは公平にプレゼンテーションの中で実施、個別の学生や学生のグループを支持することにならないよう配慮

- 積極的に学習状況に取り組むことで、より簡単に学習することができる

- 理論に関する内容を学ぶ際、その理論に関する学生の実践は通常、質問に答える形式で行われるため、プレゼンテーション全体を通して必ず質問を実施

- 「口頭での質問」の項で概説されているように、適切な質問手法を使用

- 少数の学生がすべて回答することがないよう、全学生に均等に質問を分配

- 質問の内容は、考えさせやりがいのあるものにするよう心掛ける

- 単純な「はい」か「いいえ」で回答できる質問は回避すべきだが、その後にすぐ「なぜ」や「どうやって」という質問でフォローすればそれも可

- 所望のレベルまで学生の考えを誘導できるだけの十分な情報を含んだ内容の質問を根幹として準備

「エンジンのシリンダーはどうなるのか」といった一般的もしくは曖昧な質問は、求める回答を得られない場合があるため回避 - 技術を学ぶ際に有意義となる活動とは、技術習得における各種段階の実践と質問への回答とを組み合わせることであり、授業が開始したらできるだけ早く学生に訓練に参加させるようにする

可能であれば授業の冒頭でも学生の「実践的」機会を組み込むことで彼らの興味を高め、多くの場合で前向きな学習意欲が得られる - 常に学生の実践を非常に綿密に監督することで、彼らが身に付けてしまう可能性のある悪い習慣やエラーを定着させないようにし、それに失敗したら再教育が必要

「実践は完璧を生み出す」という言葉は、実践する人が綿密な指導と監督を受けた場合にのみ当てはまるものであり、正しい実践だけが完璧を生み出すことを肝に銘ずる - 学生が適度な習熟度で作業できる場合には、速度や能力の競争を導入するか、別の技術の導入を検討すべきだが、当然これは基本技術をほぼ習得した後のみ

発達的指導法や質問による指導法

- 発達的指導法とは、所定の目的を達成させるため学生に対し道理的に説明を行う必要がある学生中心の教育哲学に基づき、学生のもつ予備知識を活用して次に行う手順 / 原理原則を論理的に適用する方法 / 問題の最終的な解決法へと学生を導くように質問を行うこと

授業においてより複雑な考え方を成長させていく上達率は、学生の認識や理解の度合いによって決定されるため、以前に学習した訓練内容をレビューするような質問をする必要あり

発達的指導法のプロセスは、学生が新しい訓練内容に関して論理的な理解や提案が必要な場合に使用される - 発達的指導法は、優れた指導者達によって何年にもわたり使用されてきた手法

すべての学生の参加が求められるため、小規模グループや個別の学生に対する指導に効果的

適切なレベルを知ったり決定してそれに応じて進行させていけば、あらゆるレベルの学生の知識で使用が可能

ほとんどすべての授業において発達的指導法が適切で望ましく、訓練内容によっていくつかの授業は完全に「発達的」な指導法とする場合もあるが、特定の訓練内容については説明する方が効率的であり、その場合の説明による指導と、訓練内容の重要な部分を学生に論理的に説明がしやすい発達的指導を組み合わせて行う場合も頻繁にある - 発達的指導法の主な利点は、学習に関するすべての基本的な事項を満足でき効率的な学習を促進できること

学生は有意義な活動に参加していくことで、質問に口頭で答えるように学習内容について考えることを余儀なくされ、その結果、興味の維持 / 達成感の獲得 / 効果的な学習が得られ、教官は絶え間ないフィードバックや学生の進捗に関する確認を頻繁に得られる - 学生に論理的な説明を求めるような適切な質問を作成する必要があるため、発達的指導法には慎重な計画が重要

標準的な質問技法を遵守し、学生の回答を巧妙かつ慎重に処理でき、訓練内容を完全に理解して柔軟なアプローチを行うことが求められる

話し合う内容や訓練の取扱いは、授業の目的に沿わせる必要があり、授業の進捗に応じ訓練内容を定着させるため、頻繁にまとめを行うことが必要 - なりたての教官は、発達的指導法を試すことにしばしば不安を感じる

学習プロセスに積極的に参加する機会が与えられると、学生は常に教官を驚かせることがよくある

準備指導中に指導を行う欠点は、学生がすでに知っていたり自ら合理的に考えることが期待できる訓練内容についても頻繁に指導がなされることである

最良の指導とは、学生が自分の考えを体系的に用いて問題解決できる時に行われるものであり、効果的な学習の秘訣は、学習プロセスにおいて学生の積極的な気持ちを維持することであることから、発達的指導において学生は考えることを余儀なくされる

学生の進捗

1. 学習率

- 学習率が一貫したもので簡単に予測できれば便利だが、実際には必ずしもそうとは限らず、ある期間に急速に進行することもあれば、その後に突然ゆっくりになったり、時には一時的に後退したりする場合もあるものの、変動は予想すべき

教官としてそれらをできるだけ早く察知し、可能な限りその変動を平準化するように指導方針を修正することで原因を排除していくよう試みるのは教官の責任

2. 成長と停滞

- 学習の進捗は、新たな作業が導入されると最初は急速に進行するが、その後に適度な習熟度まで達すると今度は遅くなる

グラフにプロットすると、この学習率の低下は、下の図のように進行状況を表す上昇曲線が平らになる現象として表される

学生が訓練の他の要素についても扱えるようになると、ゆっくりであるが進行はかなり一定の速度で上昇が再開する傾向あり - 学習曲線において比較的水平になる部分を「プラトー」と呼び、学生が新たな技術を使えるようになった頃の訓練期間を表す

新たな技術と他の学習作業との相関関係がまだはっきりしていない状態とも言える - 学習の進捗速度は、予測が難しいほど多くの外的要素による影響を受けている

- 目的の変更

- モチベーションの低下

- 情緒の不安定

- カツカツな訓練予定

- 天候

- 機器の故障

- やむを得ない不参加

- 学生が横風離着陸などのより複雑な操作に進むと、学習率におけるスランプやプラトー現象の発生可能性は高まり、多くの場合にその理由は、学生が基本要素となる操作法の1つを習得できなかったために、後の要素においてパフォーマンスが不足しているように見えることであり、この習得できていなかった基本要素をしっかりと習熟すれば、通常は改善され再び正常になる

この分析を注意深く行い、関連する操作に関する指導を集中的に実施することで早く改善が可能 - 有能な指導がなければ学生はおそらく自分たちが改善していない理由を理解できずに挫折を感じてしまい、それによりプラトー現象が長引くことがあるため、このような挫折期では、状況を切り分けて修正し、通常の進行が再開されるまでは特別なインセンティブとなることを付与する必要あり

- 関連操作や操作法の基本要素の一部を誤った習慣でパターン化してしまうことで、逆に質が低下する逆転現象が起こることがあり、その間は訓練を継続すると学生の成績はかえって悪化する

誤った習慣があると学生は誤ったパフォーマンス内容を繰り返し訓練することとなり、修正を非常に困難にするため、学習プロセスにおいてプラトーのようなエラーや誤った理解を受け入れてはならず、生じてしまった場合には進行を再開する前に修正すること - 学習の高度な段階に達すると、例えばアクロバット飛行においては、技能レベルを向上させるために9.6点のレベルまでは継続的繰り返し訓練で達成できるが、9.8点や10点満点を目指そうとするには、さらに広範で高レベルな訓練が必要となり、進行速度が非常に遅くなる可能性あり

学生は早い段階で飛行検定に向けた準備がほぼ整っている場合があり、その場合はそれ以降の訓練ではわずかでゆっくりとした改善しか見られないことがある - 単一の段階 / 要素 / 操作に重点を置きすぎると、学習率の逆転が発生してしまう可能性あり

個人の違い

せっかく授業をしっかりと計画して臨んでも、すべての学生に同等の学習効果を与えられる訳ではないと気付くとがっかりすることがあるでしょう。これは至って自然なことであることがすぐに分かります。

学生の学習率についてはっきりと言えることは、彼らが同じ速度で学習するということはほとんどあり得ないということです。

個々の学習率の違いは、知力 / 予備知識 / 経験 / 興味 / 学習意欲 / 無数の心理的・感情的・身体的要因の違いに基づいており、学生がそれぞれ異なることを認識しておく必要があります。

またこの事実により、どれだけ / どのくらいの割合で / いつ指導すべきかの判断の要因となることを認識しなければなりません。

人格の違い

- 学生には、個人的な態度や考え方がある

さまざまな哲学や訓練の種類に向けた思考パターンや反応を調和させていく必要あり

態度に関して問題となる原因が、学校スタッフの一般的な態度に起因することもあるため、教官は、学生の態度が遺伝的なものか環境的要因によって引き起こされているものかを考慮する必要あり

- 人々は、特別な価値 / 使い途 / 魅力のある考えや活動を採用する

関心の3つの一般的カテゴリとは、職業 / 教育 / 趣味

飛行に関する各種要素において学生が抱く興味はそれぞれ異なり、これらを活用して必要に応じ学生を各種の必要領域へ導くよう努力が必要

感情

感情は学生の訓練において重要な役割を果たします。

教官はそれらを制御するための感情とそれを扱うテクニックの種類を知っておく必要があります。

我々のほとんどは、感情と聞くと、熱意 / 憎悪 / 悲壮感といった強めの感情をイメージしますが、これらは感情の範囲全般においては決して一般的なものではありません。

我々が行うことや接触するものはすべて、何らかの感情的な気持ちによって彩られます。

感情は、穏やかな快感や不快感から、肉体的および精神的活動が麻痺するほどの激しい感情までさまざまな種類があり、我々全員が毎日多種多様な感情を経験しています。本人を悩ませたり、仕事の能力や意欲を妨害することはめったにないにしても、飛行訓練中の学生は異常な感情状態にあると言えます。

学生は、加速していく感覚の圧力に長期間にわたって晒されるような不慣れな状況にあることから、学習状況は我々が日常生活の中で予想する以上に、感情的な問題を激化させていくことがあります。

教官は学生のこの問題を無視せず、認識し克服する方法を学ぶ必要があります。

感情の度合い

- ここではさまざまなレベルの感情を3つのカテゴリに分類

- 穏やかな感情とは、私たちの仕事 / 私生活 / 他人に対するわずかな満足感や不満感などの日常的タイプの感情であり、モチベーションに影響するもの

- こうした強い程度の感情は日常生活ではあまり感じられることはないが、飛行訓練においては感情的な問題の原因となるものであり、個人に対する大きな緊張を与え、それが長引けば誰しも正常な生活や仕事ができなくなるが、対処することは可能なもの

- 破壊的な感情は非常に深刻で根深い感情的な緊張であり、論理的な行動や明確な思考を混乱させるもの

破壊的な感情に苦しむ人は通常、精神科医による支援が必要

ただし、発生することはめったにないため、存在することだけを知っておく必要あり

強い感情的緊張の影響

- 人は、どれだけ短時間でも強い感情的な緊張には耐えらず、極度の緊張 / いらいら感 / リラックスできない原因となるだけでなく、通常の食生活や睡眠習慣を妨げ、訓練をしても一般的には悲惨なものとなる

誰もが意識的だったり無意識のうちに、長期にわたる感情的な緊張を和らげようとする - 感情的な緊張が学習に及ぼす影響は、それを緩和させようと学生が選択した方法によって異なり、もし問題に直接的な対処を行い解決できれば、学習を強化することができる

例えば、学生が飛行訓練課程の中で実施する1つの項目を苦手と感じいらいら感や心配を強く感じているとして、一生懸命に対策を行い、勉強を重ね、そして追加の訓練を行っていけば、おそらく満足のいく進歩を得ることができ、やがて緊張は消えていくが、一方で問題の背き回避してしまった場合には、逃避メカニズムとなり緊張は緩和されるものの、学習には支障をきたす結果となる

感情的な逃避メカニズムの利用

- 飛行訓練中の学生は、多くの場合、次のような逃避メカニズムを使用している

逃避メカニズムを時折使用することは誰にとっても問題ないものの、多用することは強い感情的な問題となり、学生の逃避メカニズム使用の兆候は察知すべき

- 責任転嫁:非難の対象を自分から誰かまたは他の何かに移すこと

- 合理化:自身の行動や失敗に言い訳を行い、不当な行動を正当化

- 諦観:状況を捨て、あきらめること

- 逃避:緊張を生み出す状況から身体的または精神的に自身を取り除くこと

- 攻撃性:他人に対し好戦的や論争的になることで、緊張を取り除くこと

- 学生が1つ以上の逃避メカニズムを多用していると認められることは、他の兆候とともに感情的な問題を生じている場合もあるため、感情的な緊張が極端になるまで待たずに是正措置を講じること

違いへの対応

- 学生間の適性 / 性格 / 感情の違いを認識し、学生を個人として扱う必要性の理解が必要

状況を分析し違いが分かれば、必要に応じて経験豊富だったり監督的立場にある教官に支援を求めることも考慮

できれば他の学生の進捗を遅らせることなくある学生のレベルを上げ、各種の理解レベルを平準化しようと試みるはずだが、学生間の違いに対処することは、おそらく指導の最大の課題であり、どの学生にとっても正しいアプローチを見つけることが不可欠 - 学生のいくつかの特徴や欠点はかなり一般的で簡単に認識が可能なため、次の表で推奨される修正措置とともに説明

| \ 問題点 提案行動 | 学習が遅い | 自信過剰 | 弱気 | 時間浪費 | 攻撃的 | 敵対的 | 学習が早い | 欠陥の発見 | 未熟 | ご機嫌取り | 逃げ腰 | 支配的 | 不注意 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 仕事を減量 | 〇 | ||||||||||||

| 仕事を増量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||

| 個別に指導 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||

| 辛抱強く間違いを訂正 | 〇 | 〇 | |||||||||||

| 責任回避の機会を与えない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||

| 作業を厳しく確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| 期待することを知らせる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||

| 不平の妥当性を判断 | 〇 | 〇 | |||||||||||

| 責任を追加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| 割当の困難化 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||

| 能力の証明を要求 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||

| 一人で仕事させる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||

| 学生に進捗状況を知らせる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||

| 低進捗の理由を学生に伝える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| 発生時に最初に確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||

| 個人的に話す | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

- 学生の不安感や自信不足は、解消できるか分からない特性と言うことができ、原因としては指導のスピードが速すぎて、訓練内容が吸収できていない可能性がある

- こうした学生を扱う場合には、重要事項を反復して指導して確実に習熟させることで、この状態を緩和させられることがあり、可能であれば賞賛を与えてあげたり、厳しい叱責を避けるようにするなど、忍耐が非常に必要となる

- また学生自身が、教官が学生を救おうとしていることを知っていなければならず、不安感の強い学生は、パイロット訓練をすべきでないほど不安感を持っている可能性がある

- 授業で不可欠でない限り、高い荷重倍数や極端な飛行姿勢を伴う操縦は避けるべきで、時間を掛けて高いG負荷や極端な姿勢を伴う課目に慣れさせていくこと

- こうしたタイプの学生には、まずその自信に見合うだけの能力を有していることを確認し、もし本当に能力があればより高精度で難易度の高いタスクを設定し、改善点が見つかればそこについてもっと厳しく評価していくことが推奨される

- 学生の能力が低いと判断された場合には、カウンセリングが必要となる場合があり

「慣れ」に関する兆候は下火にさせていく必要がある

- 訓練開始時に、学生は以前にされた指導内容を忘れていることがある

- こうした問題を抱える学生は、かなりの忍耐を必要としながらおそらく平均的な学生よりも多くのレビューが必要となる

- ブリーフィングとデブリーフィングに十分な時間をかけ、学生に多くの勉強を与えることは、関係者全員にとってやりがいのあることである

- 訓練全体で見ると、一時または度々多くの学生は飛行技量に一貫性がないように見えるが、これには多くの理由があり、学生に合致する理由を探してあげる必要がある

- まずは教官自身と学生に対する教官の態度を見てみて、多くの教官は良い日も悪い日もあるものの、学生が習熟度に大きな変動を示す場合には、教官は指導法を注意深く考慮する

- 訓練の方向性を変更したり、場合によっては教官自体を変更することも必要な場合もある

- 理解度の出だしが遅い学生は、一度に複数のことをするのが難しいと感じる学生であることが多く、繰り返しになるが、忍耐が必須である

- 進捗は遅くとも、教官による励ましが助けとなる

- 出だしの理解度の早い学生は通常、飛行訓練に以前に触れたことがあり最初の空中課目をすばやく把握できる学生の場合が多い

- それでも、ブリーフィングの段階から何も省略することなく、新しい訓練内容を始めるときに、弱点の兆候に注意しておく

- こうしたタイプの学生は通常、単独飛行を行った直後に他の学生のレベルまで減速することがあるため、学生が平均以上の能力を持っていない限り、訓練全体において高度な習熟を期待すべきでない

- 未熟に見える学生に対しては、厳しくしすぎないこと

- 飛行訓練の環境では、短時間でより高度な成熟度を達成することができるはずであり、模範を示すには教官の姿勢が最も重要となるため、可能な限りこうしたタイプの学生を励まし続け、支援していく必要があり

- 一部の学生は、乗り物酔い / 負G / 不安感 / 閉所恐怖症 / 緊張 / 興奮に悩まされることがあり、何が学生に影響を与えるかの判断が必要

- 航空関係の症状の兆候が出現したら、水平直線飛行をさせる / 指導を中断する / リラックスを促す / 他のことについて話すなど、学生の症状を回避する方法を試行

学生と教官の関係

学生と教官の良好な関係を確立するための主な責任は、教官にあります。

あなたの仕事を成功させるには、学生との関係において3つのことを成し遂げる必要があります。

- 教官に対する規律と尊敬の維持 (これらはいかなるリーダーにとっても必要な要素)

- 学生が教官の指示にしたがうこと (特に機内では絶)

- 学生が教官の模範にしたがい、改善のために指導や提案を実施するよう努力すること

学生の問題解決を手助けしてあげたいという願いは、学生と教官との関係においては重要な部分であり、問題のある学生を助けようとする明確な意欲があることは、何よりも尊敬 / 忠誠心 / 協力を維持するために役立つものとなります。

この意欲をしっかりと示せば、多くの場合に学生の問題はカウンセリングで解決することができます。

これは継続的に実施すべきことであり、訓練に関する悩みを抱える学生を手助けしようとする場合にはいつでも、堅苦しくなりすぎない形で相談に乗ります。

訓練を通して行った指導で学生の中に育まれた主導的な姿勢 / 判断力 / 飛行技量を駆使して良いパイロットになってもらうことは、教官にとっての望みです。

学生が教官の権威に恐れたり憤慨するのでなく敬意をもって接することができるには、教官自身が公正で、しっかりしていて、友好的でなければなりません。

次に示されるような事項は、優れた教官の資質を有していると見なされる要素です。

- 学生に航空業界で活躍するような目標を設定させること

教官の模範的な行動や高い理想が、この目標を実現させる - 決断力を持つこと

決断を下すために必要なすべての要素を比較検討し、確信を持って行動する - 学生に興味を持ち、彼らのもつ背景 / 問題 / 目標についての理解について彼らに知らせる

- 学生の権利を尊重し、間違いを訂正するときは、決して皮肉にならないように実直な方法で行うこと

- 自身の過ちを認めること

「あなたが正しく、私が間違っていた」として承認されることは、士気高揚に大いに役立つ - 学生がした質問の回答が分からない場合には、分からない旨を伝え、回答を探して後に学生に伝えること

- 熱心であること

教官の熱意は学生の学習状況に影響 - 学生の主導的姿勢 / 自立 / 考え / 提案を奨励すること

型にはめるのではなく、自分で考えるように学生に指導するが、越えてはならない境界線があることについては強調する - 公平で公正であり、決して好き嫌いを見せないこと

- 適当に扱わないこと

その後にする多くの指導や指示が信用されなくなるかもしれない - ユーモアを活用すること

適切なユーモアは善意を生み出し、難しい課目内容の指導に役立てられるが、目前にやることが二の次になるほどやりすぎない - 学生の成長ややる気に疑いを抱く場合には、個別のチェックを実施すること

教官の教授法に修正が必要な場合もあり、極端な場合、学校の状況次第では教官の交代が必要になることもある - コクピットの双方向無線を使用するにあたり、適切な言い回し / 声量 / 明快さ / 規律の必要性について注意すること

- 機体をマスターするように学生に指導すること

機体の飛行包囲線の限界まで精力的に飛行を行い、可能と不可能の限界を知る

しかし、知的な自信と愚かさの間には非常に明確に線引きをしておく - すべての単独訓練内容を計画すること

学生に飛行前後のブリーフィングを徹底的に行い、課目の要件や目的を明確に理解していることを確認

徹底的なデブリーフィングを行うことで他の手段では聞けない困難について知ることができるため、学生にとってデブリーフィングをしないことは、課目がそれほど重要なものではなかったり、学生自身に興味がないと思わせるかもしれない - 見極め飛行や検定の後で学生に対する報告がある際には立ち会うこと

学生と一緒に飛行していた際に見逃した事項が分かるかもしれず、書面の報告では分からない口頭の報告で詳細を得ることができる - プロのイメージを維持すること

学生パフォーマンスの分析

飛行訓練のどの段階においても、学生のパフォーマンスに関する分析は必要です。

効果的にデブリーフィングを実施できる能力は、上手に飛べるという能力よりも、教官の良し悪しを決める要素になります。

この分析の唯一の目的は、将来の学生の成績を向上させることであることを理解する必要があります。

有効な批評には、次の3つの重要要素が含まれていなければなりません。

- 強点 (良かったところ)

- 弱点 (改善が必要なところ)

- 改善のための具体的な方策

これらの各要素がなければ、この分析はその唯一の目的を達成せず、効果がありません。

強点の分析

強点を分析して満足感を与え、学生に何がうまくできていたかを認識させます。

教官が学生の強点を見つけられなければ、指摘された弱点に対する信ぴょう性や精度などの説得力も学生にとっては下がってしまいます。

学生がもつ強点を積極的に強化していくことは、多くの場合、教官が行う数々の改善提案よりも学生には大きな意味をもたらします。

弱点の分析

弱点分析の必要性はすぐに明らかとなり、3つ目の要素である改善のための具体的な方策の提案とも関連します。

学生を評価する際は常に、次のことを考慮してください。

- 弱点を克服するための改善策を示すことができなければ、そもそも学生にその弱点は存在しない

将来に向けたパフォーマンスを向上させるには、前向きな提案が必須です。

ただし批評は、推奨される救済策を使用して最大3つの弱点の特定に限定する必要があります。

学生が一度に抱えるすべての弱点を修正しようとすると、逆に弱点の修正の失敗する可能性があります。実際の飛行指導においては、次の弱点について考える前に、1つの大きな弱点を指摘するようにします。

達人が一夜にして出来上がらないように、学生のパフォーマンス向上には時間がかかります。

学生の授業参加の度にパフォーマンスが確実に向上していくような場合は、さらに多くのことを学習できるでしょう。

- 主要な強点の特定

- 主要な弱点の指摘

- 主要な弱点の修正策の提案

- 主要な強点の特定

- 主要な弱点の特定 (最大3つ)

- 主要な弱点の修正策の提案

大きな弱点について考える1つの方法は、「いま修正することで、他のエラーを一番多く修正することになる項目はどれか」です。

当初は軽微ものと見なされていた弱点は、学生の技量が向上すればただの弱点と言えるようになります。すべての弱点を処理するにしても、順番でいえば最も重要なものを最初に指導して処理します。

学生の効果的な成果分析の特徴

学生のパフォーマンスに関する効果的な分析を行うには、常に最大限の客観性を意識する必要があります。

個人的な偏見が飛行に関する評価や分析に影響を与えることは決してあってはならず、客観性は学生の個性と飛行技術の両方で考慮されるべきです。

時には個人間の衝突が発生することもありますが、飛行技術の分野においては独断的となり操作の実施に柔軟でなくなる場合もあり、プロの教官としてこれらは最小限に抑えます。

同じ操作を正しく実施するテクニックはたくさんあるということを常に覚えておいてください。

分析には一貫性が必要です。

状況が同じであれば、エラーには常に同等の重要度を与えて処理します。一貫した規則性がなければ、ただやりたいように、好きなように指導しているように見えてしまいます。

正直でいることは、批評を受け入れるにあたって最も目指すべき方向性です。

成績の振るわない学生に対し、実際よりも良い成績を与えてやる気を興させようとすれば、それよりも教官としての指導の有効性が危ぶまれる結果となります。

学生は自身の立ち位置を正確に知り、改善に向け具体的な対策を与えられるべきであり、これこそが学生のパフォーマンスを分析する唯一の目的であるため、この機能に重点を置く必要があります。

地上座学教育

- 一般に複数名を対象として教室で実施されるカリキュラムの指導項目に沿った指導

これにより学生は筆記試験に向けた準備は整うものの、上空指導内容をカバーするために指導内容を拡張することも可能 - この教育は、地上準備指導の実施前に学生が学習したかもしくは習熟が必要となる「学習参考ガイド」に示される課目で構成し、ここで指導する内容は、地上準備指導や飛行前ブリーフィングで行うものとは分けるべき

地上準備指導

- 教室で実施するタイプの指導であるが、通常は1対1で行い、グループ指導の場合もある

上空課目を実施するための必要な手順について指導し、飛行の基本理論については地上座学の段階で取り上げらているため不要であるが、上空課目を実施するにあたって関連する項目に説明が必要であればいくつかの理論についても触れる場合があり

基本的に地上準備指導は「上空課目の飛行法」をカバーするという位置付け - これは、新しい課目について紹介する際に教官が実施するプレゼンテーションであり、関連する訓練飛行を実施する24時間前に提供するのが理想

飛行前ブリーフィング

- 上空指導を行う直前に学生が何を行うかを正確に理解できるよう、1対1で実施する話し合いであり、これは基本的に本ガイドの第2部の「上空指導」の項での説明に関する実践的なブリーフィングであり、理論に関する言及は避けつつも、次のような重要な要素を含むこと

- 何をするか

- どうやってやるか

- 安全上の考慮事項

- これは、地上座学におけるプレゼンテーションとは別モノであり、新しい課目を実施するかどうかに関わらず、すべての飛行に先行して実施する必要があるもので、学生をソロに送る場合にも特に重要

- 気象 / 飛行場状況 / NOTAM

- 使用航空機 / 燃料の状態 / その他連情報

- 訓練実施空域

- 離陸時間 / 飛行時間 / 機体の飛行場着陸時間

- 飛行中に実施する一連の課目

- 飛行中に予想される関連したエアマンシップのポイントや意思決定に関するレビュー

上空指導

- 飛行中に実施する課目は、すべての地上座学と準備指導の集大成であり、最大の効果を得るには、飛行前ブリーフィングの直後に飛行を行い、混乱を避けるためブリーフィングで指導されたとおりに飛行する必要あり

以下は、訓練飛行の実施に関するガイドであり、個々の学生が求めるものの違いに応じてバリエーションが必要になる場合あり

航空機の操縦

- 誰が航空機を操縦しているのか疑いの余地が生じないようにすること

- 機長として学生に操縦を渡す場合には、明確に「You have control」と宣言

準備ができている場合のみ操縦を受け取り、「I have control」と宣言するよう学生に指導し、この文言を聞くまでは操縦を放棄しない - 自分で操縦したい場合は、「I have control」と宣言してから操縦を行い、学生が操縦を受け渡すときに「You have control」と宣言することを確認

- 機長として、教官には最終的な権限があるため、操縦を渡したり受け取ろうとする要求が疑問を持つものであってはならず、可能な限り迅速に実施されること

- 学生が操縦を持っている場合は、その操縦に「乗って」同時に操縦すると学生は教官が操縦をしているものと感じ危険な状況に繋がるおそれがあるため避けること

こうすることで同時に、学生が自分で操縦して飛行運動を達成したという感覚を教官が奪ってしまうことになる可能性もあるため、常に遵守が必要

上空での教育

- 新たな課目を実施する場合には、最初に操作の要点を簡潔にレビューしてから、完璧な教示を実施

対気速度 / 出力設定 / 高度などの項目を含む確認事項は端的に実施し、学生からこれらを引き出すことも可能

教示は完全な操作であり、学生に最終的に達成してもらいたい基準を設定する必要あり

- 複雑な操作の場合には、完全な教示を実施した後に、教示の前後や最中で簡単な説明を行いながら飛行法について部分的に教示し、学生にはこの部分を試させる

重大なエラーがないか注意深く監視し、もし発見した場合にはすぐに操縦を受け取り、間違って行われた事実を学生に説明し、エラーを修正するために何をすべきかをできるだけ早く示し、次の部分に進む前にその小さな部分について訓練させる

学生が操作全体を完了するまでは、各段階や部分ごとについて綿密に監督しつつ、教示 / 説明 / 訓練のプロセスを継続させ、教官の指導や支援をゆっくりと減らしていく

- 学生が習熟するにつれ、軽微なエラーを見つけ同じ方法で修正可能であるが、うまく飛ぶことを学習するには時間がかかるので、初めは大きなポイントに集中する必要があることを忘れない

学生が重大な改善点を修正すれば、軽微なエラーの多くは修正可能

また、優れたパフォーマンスに対し称賛することを忘れない

- 可能であれば、次回の訓練で学習する操作について完璧な教示を行い上空課目を終了

学生が自宅学習で次の課目について完全に理解しやすくなるだけでなく、次回の飛行においてどうすればいいかの前向きなイメージを与えることができ効果的

もちろん次回の訓練が今回の復習的内容であったり、反復訓練である場合には、新しい訓練内容の教示は不要

学生パフォーマンスの分析

- 学生のパフォーマンスについて話し合うときは、学生が指導に完全に集中できるよう常に操縦を受け取り、訓練の後半段階で発生したエラーについては、場合によって学生自身にエラーを分析させる

初期段階では、軽微なエラーについて過度に批判することなく、最初に重大なエラーについて修正させてから、改善が認められた場合には軽微なエラーについても修正

学生が単独飛行で問題があった場合、どう操作を行ったのか、機体がどう動いたのかを説明させることで問題分析ができる場合があり、その後に正しい技法を確認して、次回の同乗教育で訓練を実施可能

ただし、学生が問題を明確に特定できなかったり説明できない場合には、適切な原因分析を行うことができないこともあり、その場合は次回の同乗教育飛行で課目のパフォーマンスを分析し、エラー修正を実施

飛行指導の計画

- 指導に使用できる時間を効率的に活用するには、燃料制限 / 空域制限 / 気象条件のすべてを考慮し、課目間の遅延を回避すべくある課目の後に別の課目が論理的かつ直接的に継続できるよう飛行を計画

高度損失や上昇、またはある空域から別の空域への移動に費やす時間も最小限に抑制

- 訓練空域への進出と帰投に費やす飛行時間は、最大限に活用可能

- 速度変更

- 対地速度の確認

- 低高度での航法

- VOR / ADF / GPSの紹介

- 風向変化に伴う場周経路の進入要領

- 緊急処置要領

- DFステア

- 地図判読

- 到着予定時刻 (ETA)

- 経験則 (略算式) の適用

- 目的地変更 (航法)

飛行後デブリーフィング

- 飛行中に実施した各課目について学生と一緒に反省

同乗教育飛行の場合、デブリーフィングにて良かった点と反省点、パフォーマンス改善に向けた提案を実施し、次回の訓練概要について研究課題と共に提供 - 上記要領は、同乗 / 単独飛行によらずすべての飛行に適用

- 飛行内容や成果に対する学生自身の評価

- 学生の成果に対する教官からの評価

- 強点と弱点の両方とエラー修正法に関するアドバイスが含まれていること

- 学生の質問に対する回答

- 必要に応じ課題内容を割り当て

飛行安全

飛行安全は飛行訓練における重要な要素です。

搭乗員と地上員の双方が、正しい安全上の慣行の必要性を認識している必要があります。

不正確 / 不安全 / 違法な慣行をなくす立場として、飛行安全プログラムを成功させ、正しい姿勢 / 適切な監督 / 厳格な実施 / 適切な訓練の励行が必要です。

学生は事例から学習するため、こうした例を設定していく必要があります。

経験豊富な教官は、優れたエアマンシップや飛行規律の原則を効果的に支持しています。

誰しも経験を積むにつれて危険な慣行を認識することができ、状況を是正させるために何をすればいいかが分かるようになります。

- 安全でない慣行には注意をし、適切に行動する

- 関係者による通知などにより、危険な慣行が発覚した場合のフォローアップを行う

- 学生や搭乗員、地上員に対し効果的な飛行安全の原則について推進する

飛行安全に関する意識がすべての関係者により当たり前のものとならなければなりません。

不安全な手順について監視し、特定し、一貫性のある毅然とした行動によりそれらを排除する必要があります。

指導全体を通じ、燃料に対する意識の重要性 / 適切な見張りの必要性 / 固縛の緩い機内物品の危険性などについて強調していきます。

良い指導を行うためのチェックリスト

- 授業中や終盤で、何が求められているのかを具体的に伝える(「何が」の部分)

- ホワイトボードなどの視覚的な情報を活用

- 視覚情報に言葉を付加

- 授業目的を伝え、新たな知識や技量を得ることの利点について強調する(「なぜ」の部分)

- 授業が全体像のどこに当てはまるのかを伝える

- 授業を学生の過去や将来の経験に関連付ける(「どこに」の部分)

- 新たな訓練内容を学習する前に、既に必要なレベルにあることを確認する

- 新たな訓練内容については段階的に示す (各段階は通常8〜12分の時間設定)

- 授業の各段階について紹介し、それぞれを連接したり関連付けを与える

- 質問の実施

- 学生の技量に関するパフォーマンスの観察

- 学生の表情などの観察

- 学生による質問

- 質問に対する回答

- 学生の不正確な技術段階への進入を制止

- 訓練内容や段階の確認

- 質問の実施

- エラー発生時の学生による是正

- 学生の操作等が正しくない理由の説明

- 言語によるサポートの実施

- 必要に応じ再教育の実施

- 学生の過ぎれた言動の褒め

- 教育内容に対する熱意を示す

- 話す速さ / 声量 / 声の高さなど多様な話し方を駆使

- 新しい訓練内容の指導中、学生に授業目的に関連する質問に回答させる

- 正しい質問法を用いる

- 各種の訓練補助器材を活用し、授業目的の達成に貢献できるようできるだけ多くの感覚に訴えかける

- 学生が自信を持って目的達成できるよう、授業に関する主要なポイントを有意義に実施する

- 指導箇所の重要性に応じた時間割り当てを実施

- 学生がエラーや間違いを犯した場合、発生時もしくは発生後できるだけ速やかに認識し修正

- 言語化された説明を明確に使用

- 論理的順序で授業を実施

- 目的に適えば、訓練の後半段階においては学生に速度や能力について競わせる

- 授業における重要な部分については定期的にレビューを実施

- 各段階における要点をまとめる

- 各段階の終盤で学生の学習状況を確認

- 授業の終盤に向け、授業全体の要点について学生にテストを実施

- 授業の目的にすべての段階がリンクするような最終的な要約を実施

- 新たな訓練内容や技量の活用法について指導することで、学生のやる気を引き出す