CELPIPとは

CELPIP自体に関する解説については、別記事で詳しく行っていますので、こちら↓をご覧ください。

| 順序 | 実施科目 | 概要 | 試験時間 | 問題数 | 練習問題 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | リスニング | 文章を聴いて回答 | 47~55分 | 38問 | あり | 非採点問題あり |

| 2 | リーディング | 文章を読んで回答 | 55~60分 | 38問 | あり | 非採点問題あり |

| 3 | ライティング | 質問の回答と記述 | 53~60分 | 2問 | なし | |

| 4 | スピーキング | 画面情報への迅速な口頭応答 | 15~20分 | 8問 | あり |

リスニングとリーディングの問題内には、採点非対象の問題が含まれています。

これは、今後の試験における出題内容の改善を目的として出題者が意図的に織り交ぜたもので、採点の対象となる通常の問題と見分けのつかない同形式となっており、受検者はこの問題がそれに該当するのかを知ることはできません。

リスニング

文章を聴いて回答する、47~55分、練習問題+38問の構成です。

| 番号 | 出題内容 | 問題数 | 時間 |

|---|---|---|---|

| - | 練習問題 | 1問 | 1分 |

| 1 | 問題解決の聴き取り | 8問 | 8分 |

| 2 | 日常会話の聴き取り | 5問 | 5分 |

| 3 | 情報の聴き取り | 6問 | 6分 |

| 4 | ニュースの聴き取り | 5問 | 5分 |

| 5 | 議論の聴き取り | 8問 | 6分 |

| 6 | 意見の聴き取り | 6問 | 8分 |

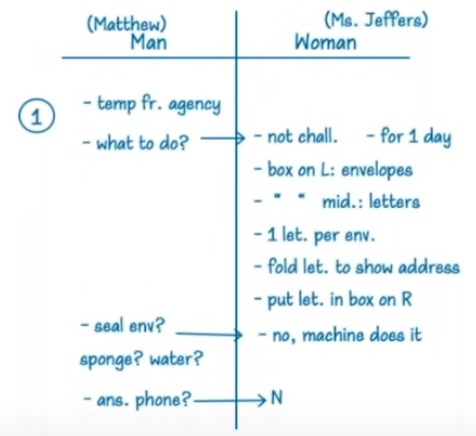

1 問題解決の聴き取り

男女2人の会話を60秒~90秒間 (1~1.5分間) 聴き、2~3問の設問に回答するを3回繰り返す形式の問題で、合計8問で8分の内容です。

2人の会話では、何らかの問題が生じ、それを解決するような内容になっています。

設問は各ページで30秒間の時間カウントの中で1問ずつ表示され、回答します。

男女の会話を聴く(60~90秒) → 設問×2~3問 → 男女の会話を聴く(60~90秒) → 設問×2~3問 →男女の会話を聴く(60~90秒) → 設問×2~3問

- 職場で生じた問題に対し、在宅している他の同僚にそれを相談するもの

- 商品を購入したお客さんがその返品について店員と会話するもの

- 男女2人の会話と分かっているので、会話が始まる前にメモの準備をします。

- 「Instruction」の記述の中に立場と場面が書かれているので確認します。

- 男女の立場と考えや状況を表を作ってまとめます。

- 会話が行われている状況を理解します。

- 問題がある場合 → 何が問題か、提案された解決策は何か、結果的に何が選ばれたかに注目します。

- 1人の話者が情報を求めている場合、それはなぜかを考えます。

- 使われている言葉遣いや単語から、話者の態度や意見を考えます。

- 情景を思い描いてみます。

- 自身が何を理解していて、何を理解していないのかにフォーカスしてみます。

- メモの中から設問で問われているキーワードを探して回答します。

2 日常会話の聴き取り

買い物やイベントに行くなどといった日常の生活環境に関する話題で、男女2人が会話する内容を90秒~120秒間 (1.5~2分間) 聴き、回答する問題です。先の1問目の出題形式とは異なり、一度会話を聴きその後に回答するだけの構成で、5分間の内容です。設問は計5問あり、各ページで30秒間の時間カウントの中で1問ずつ表示され、回答します。

男女の会話を聴く(90~120秒) → 設問×5問(各30秒)

- 現在取り組んでいる企画に関する同僚との会話

- 試合に向けて取り組んでいるスポーツチームメンバー同士の会話

- 週末の予定を計画する夫婦の会話

3 情報の聴き取り

男女2人の特別な知識を要する内容の会話を120秒~150秒間 (2~2.5分間) 聴いて、計6問の設問に答える6分間の問題です。設問は各ページで30秒間の時間カウントの中で1問ずつ表示され、回答します。

男女の会話を聴く(120~150秒) → 設問×6問(各30秒)

- 新車をディーラーで購入しようとするお客さんとの会話

- 職場に初めて来た新人が先輩の同僚から仕事の手順について教えてもらう

- 子どもの誕生日パーティー用の部屋飾りをレンタルで探す両親の会話

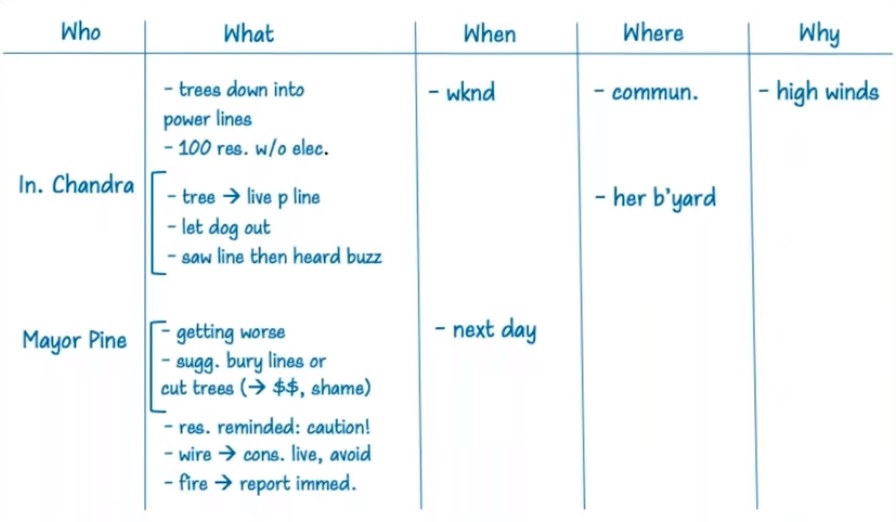

4 ニュースの聴き取り

1人のスピーカーのニュースレポートを90秒間 (1.5分間) 聴き、合計5問の設問に5分で回答する内容の問題です。5問の設問は1ページ内に一度に表示されます。

これまでの問題の会話的な調子とは異なり、情報的な語り口調になっています。

ニュースレポートを聴く(90秒) → 設問×5問

- 日常的な状況に関する次のようなニュース内容

- 予想外の出来事が発生した地域の催し事

- 新たに誕生した科学技術が我々の生活をどうより良くしてくれるかという可能性

- 動物たちとの興味深い出会い

- メモを取るための要素となる5Wを表にします。おそらく一番情報量が多くなる要素はWhatですので、やや広めに設定します。Howまでは気にする必要はないでしょう。

- 「Instruction」の記述の中にテーマが書かれているので確認します。

- 上記の5Wに注意をしてメモを取りながら慎重にレポート内容を聴きます。

- ニュースレポートでは、一般的に人物名が2度目に話の中に登場する場合は、「Mr.●●」といったように苗字で呼称されるため、誰の話かを追い続けられるように、メモを取る際はラストネーム (苗字) を記載するように心掛けます。

- できるだけよく整理しながらメモを取る訓練をします。

- 情報量が多くなるため、回答の際は制限時間に注意します。

- 設問への回答は、順番通りにやる必要はないので、自信のあるものから先に進めます。

- 設問の3タイプ (一般的な意味 / 特定の情報 / 推測) に留意して考えます。

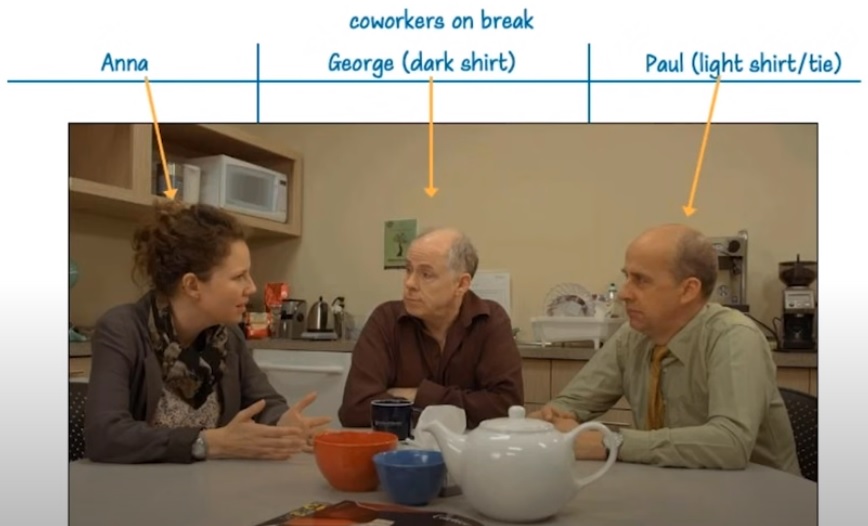

5 議論の聴き取り

3人の登場人物が、問題を解決したり意見を言い合ったりする90秒~120秒間 (1.5~2分間) のビデオを見て回答する問題です。3人の名前はビデオの冒頭に紹介されます。合計8問の設問が1ページで全て表示されるので、まとめて回答する6分間の内容です。

3人が会話するビデオを視聴(90~120秒) → 設問×8問

- いつどこでトーナメントを行うべきかを話し合っているチームメイトたちの会話

- ご近所パーティーの主催を計画するため話し合っているご近所さんたちの会話

- グループ課題を誰が終わらせるかについて話し合っているクラスメイトたちの会話

- 3人の会話をメモできる表を作成して準備します。

- 3人の位置関係 (左/中央/右) と役職など紹介された内容があればメモします。

- テーマとなる話題を認識します。

- テーマとなる状況について、登場人物それぞれが何を思い、そしてそれがなぜなのかを考えます。

- 他者の意見について、何に賛同していて何に反対しているのかを考えます。

- 着ている物や置物など、会話以外の目視情報は問題には一切関係ないので、何を話してているのかだけに集中します。

- 態度や意見を理解するために、表情やボディーランゲージにも注目します。

- 設問はビデオ終了後に8題まとめて表示されますが、各問の回答に使える時間はそれぞれ約30秒間のみですので、制限時間に注意して回答します。

- 設問への回答は、順番通りにやる必要はないので、自信のあるものから先に進めます。

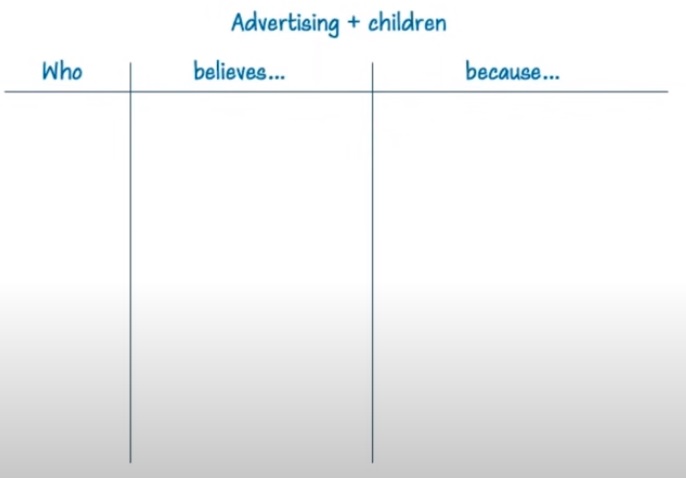

6 意見の聴き取り

いくつかの意見を含む1人の話者によるスピーチを180秒間 (3分間) 聴き、合計6問の設問に回答します。合計6問の設問が1ページで全て表示されるので、まとめて回答する8分間の内容です。

複数の視点を紹介する話を聴く(180秒) → 設問×6問

- 気候変動に関するスピーチで、それに対して何ができるか

- 技術的な革新の影響に関するプレゼンテーション

- 地域の問題に関する話で、意見として挙がった異なった解決法に関するもの

- 5WのWhenとWhereはそこまで重要でないので、WhoとWhatとWhyだけで表を作る。

WhatはBelieve、WhyはBecauseのような言い回しで表現されがちなので、そう書くのが分かりやすい。

- 「Instruction」の記述の中にテーマが書かれているので確認します。

- 議論されている問題点が何なのかを確認します。

- 誰が意見を言及していて、それがどういった意見で、何故そう思うのかを考えます。

- 一般的に人物名は「Mr.●●」といったように苗字で呼称されるため、誰の話かを追い続けられるように、メモを取る際はラストネーム (苗字) を記載するように心掛けます。

- メモを取る際には、パラフレーズ (言い換え) の技法を駆使するよう心掛けます。

- 設問への回答は、順番通りにやる必要はないので、自信のあるものから先に進めます。

- 設問中に見慣れない単語がある場合には、それが積極的な意見なのか消極的なのかを見極めて文脈の中で推測しましょう。

3つの設問タイプに関する一般的知識

リーディング

文章を読んで回答する、55~60分、練習問題+38問の構成です。

| 番号 | 出題内容 | 問題数 | 時間 |

|---|---|---|---|

| - | 練習問題 | 1問 | 1分 |

| 1 | 文章の読み取り | 11問 | 11分 |

| 2 | 図表の読み取り | 8問 | 9分 |

| 3 | 情報の読み取り | 9問 | 10分 |

| 4 | 意見の読み取り | 10問 | 13分 |

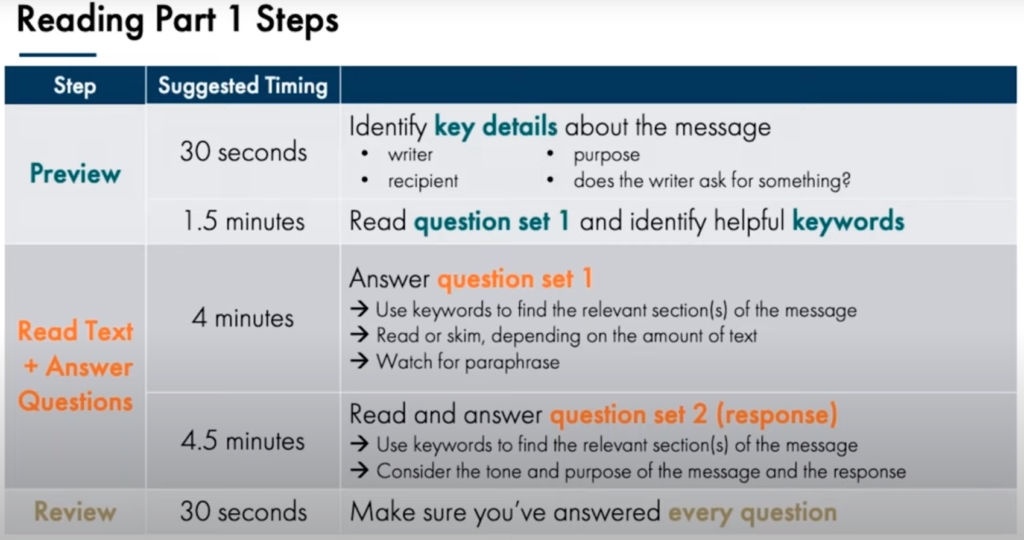

1 文章の読み取り

地域住人のある人が他の人に宛てて送ったemailを読み6問の設問に回答します。その後に、そのemailの応答文の中にある5ヵ所の空欄を埋めて回答する形式の問題です。合計で2つの文章を読むことになり、計11問の設問に11分以内で回答します。

メイン文章の読解 → 設問×6問 → 応答文章の読解 → 設問×5問

- 野球部員の次の試合に関する相談

- 娘の卒業式のお祝いのケーキに関してお客さんとパン屋さんとの相談

- 地域の動物保護施設でのボランティアに関する住民の問い合わせ

- 会議参加のため同僚が計画する移動手段に関する相談

- 誰から誰へ宛てて書かれた文章なのかを把握します。(Signature → Greeting)

- 文章が書かれた主要な目的は、一般的に1段落目に書かれています。

- 書き手が次に何をするのかについては、一般的に最終段落の結論の中で触れられます。

- 次のような時間配分が推奨されます。

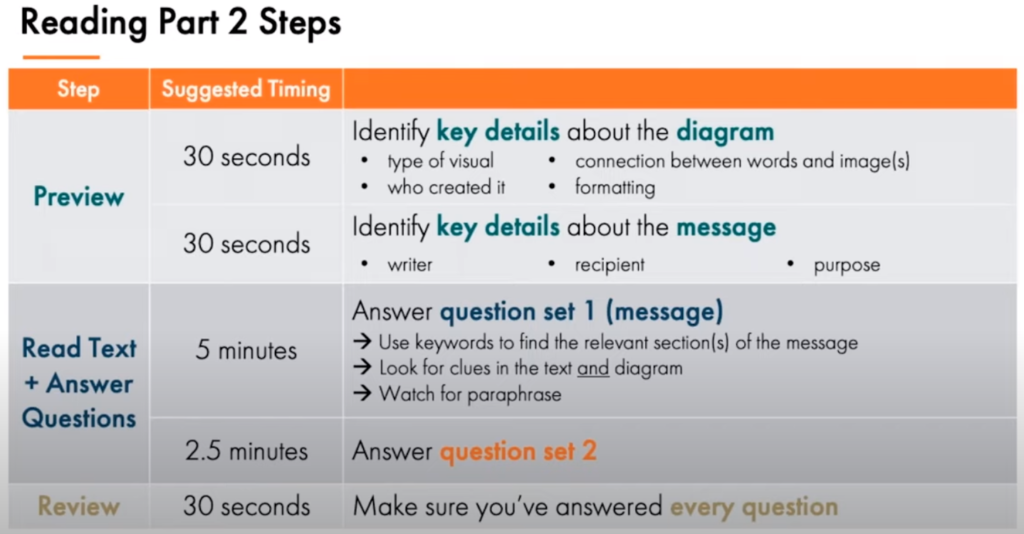

2 図表の読み取り

箇条書きで情報が書かれた図付きの情報を読み取り、それに関連して地域住人のある人が他の人に宛てて送ったemailの中にある5ヵ所の空欄を埋めて回答します。その後に、全体の状況に関する3問の設問設問に回答する形式の問題です。計8問の設問に9分以内で回答します。

図表付きemailの読解 → email関連の設問×5問+全体状況の設問×3問

- 移動手段、授業コース、イベントのスケジュールなど

- イベントや興行施設の広告チラシなど

- ゴミ捨て方法や身分証の発行など典型的な地域活動の手引き

- 広告チラシなどどういった種類の図表なのかを認識します。

- どこにいる誰がそれを作っているのかを考えます。

- 文章と図がどう関連しているかを考えます。

- 形式の中から何を読み取れるかを考えます。

- 1問目と同様emailであることから、誰から誰に宛てられたものなのか、主要な目的が何なのかといった基本事項は1問目と同じです。

- 問題の理解を助けるキーワードと、答えが文中のどこにあるかを見つけるキーワードを探します。

- 専門的用語や特別な単語・フレーズ、文章で独特の単語、固有名詞、引用符内の語、言い換え出来ない単語などは回答のヒントになります。

- 箇条書きの何番目に書いてある情報なのかを見ると、他の候補との比較が出来ます。

- 次のような時間配分が推奨されます。

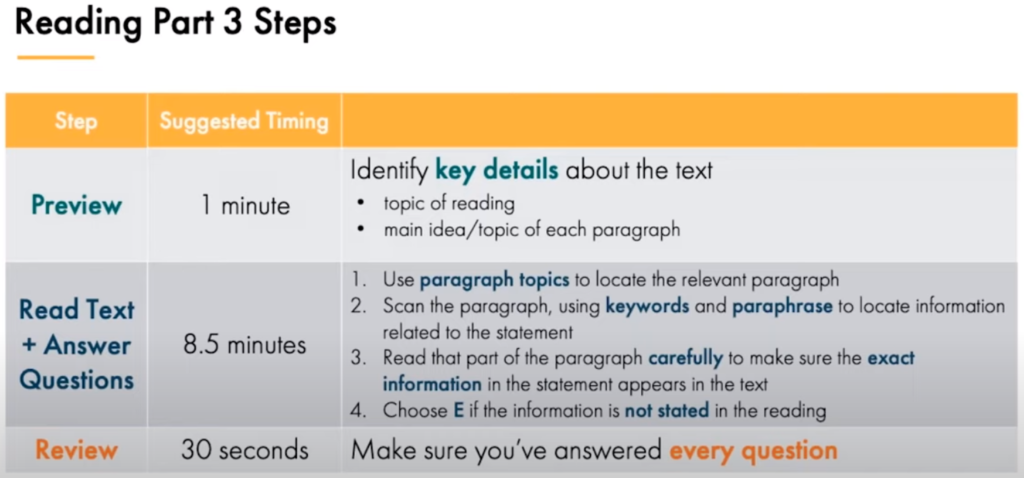

3 情報の読み取り

人物や場所、出来事や過程に関する1つの話題について説明する「A~D」の段落番号がついた4段落の文章を読み、各設問の説明がどの段落について説明しているものなのかを9問選択する問題です。どの段落の説明でもない問題も含まれており、その場合には、「E」を選択します。

キーワードを正しく拾い上げることが求められる問題で、計9問の設問に10分以内で回答します。

4段落の文章の読解 → 設問×9問

- 何かモノが製造される工程、どのように機能するのかを説明するもの

- 動物の縄張りや習性について議論するもの

- 歴史的事実や著名な場所について紹介するもの

- 誰かの伝記

- 各段落にタイトルを付けるイメージで読んでいきます。

- 次のような時間配分が推奨されます。

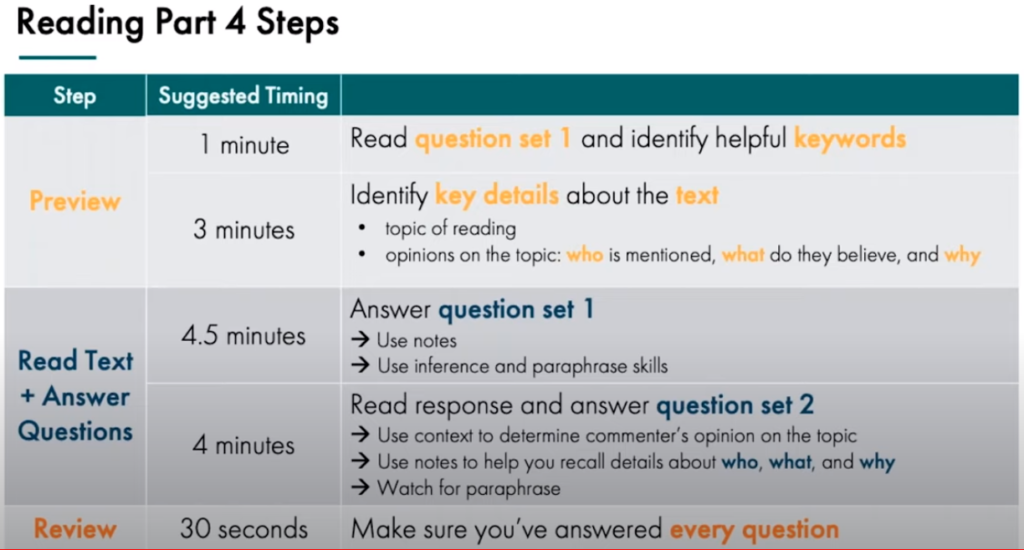

4 意見の読み取り

地域での問題に関して2つ以上の意見が書かれた記事を読み、この文章について5問の設問に回答します。次に、その読者のコメント文を読み、5ヵ所の空欄を埋めて回答する形式の問題です。計10問の設問に13分以内で回答します。

記事の読解 → 設問×5問 → 応答文章の読解 → 設問×5問

- 以下のような内容に関する新聞記事、ブログ記事、書評

- 政府が行った行政的判断に関する市民の反応

- 子育ての仕方に関するポジティブやネガティブなインパクト

- 経済戦略の利点や欠点

- 技術革新が市民生活に与える影響

- 一般論や推論に関する問題が多くあります。

- 大きな視点での文章の理解が必要です。

- 導かれるた結論を理解することが重要です。

- 次のような時間配分が推奨されます。

一般に

例えば、「We truly appreciate your taking the time to 7.___」といったように、文中が空欄になっているタイプの問題は、空欄の前に問題番号がついているので、本文と勘違いしないようにしましょう。

回答に迷っても空欄のまま次に進まないようにしましょう。時間が切れると無回答で処理されてしまうので、見直しのときに戻って来るようにすべきです。空欄のサイズは一定ですが、文章を選択肢から一度選択するとその文や語が文中に表示されるため、文がズレて見栄えが少し変わります。見直しのために戻ってくるときに混乱しないように注意しましょう。

ライティング

質問の回答と記述を行う、53~60分、練習問題のない2問の構成です。

| 番号 | 出題内容 | 問題数 | 文字数 | 時間 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Eメールの作成 | 1問 | 150~200字 | 27分 |

| 2 | 調査への回答 | 1問 | 150~200字 | 26分 |

目標語数

1割の誤差以内で135字~220字

1 Eメール作成問題

日常の状況に関する話題について、150~200字のemailを27分以内に書きます。

- レストランのマネージャーに対し次の内容を含めたemailを送ります。

- 注文した料理に関する問題

- サービスに関する不満

- 自信が満足できるためにレストランに要望する事項

- 大学に進学しよう考えている家族に対し、次の内容を説明します。

- なぜ大学に進学する人がいるのか (新たな経験やキャリア構築、知識の拡充など)

- なぜ実家から離れた大学に進学することを好む人がいるのか

- どういったコースが興味があり実用的と考えるか

- 最近子どもが産まれて育児に圧倒されている家族に対し、次の内容を伝えます。

- 親という立場になる若い夫婦を励ます

- なぜ親はよい教師となると考えるのかを説明する

- 利用できる施設の紹介や子どもの面倒を看ること、経済的など支援策を提案する

- 留学生として私立の語学学校で英語を勉強しているあなたが、受講するコースがあまりに高額な上に教え方や教材の質、他の学生の時間へのルーズさに不満があるとして、校長に対して苦情を申し立てて、問題解決策を提案します。

- あなたが最近利用したホテルは、サービスが遅い上に部屋が汚かったため不満があるとします。ホテルのマネージャーに対して苦情を申し立てて、問題解決策を提案します。

- Eメールの書き方は次の構造を基本とします。

- 宛名 (Greeting) 文の堅さのレベルを表現

- 書き始め (Purpose Statement) メールを送った目的を説明

- 本文 (Body Paragraphs) 本文となる内容で3~4段落で構成

- まとめ (Concluding Statement) 文をまとめる最後の一文

- 書き終わり (Sign Off) 形式的なら「Kind Regards / Sincerely」など、カジュアルなら「Cheers」など

- 署名/差出人 (Signature) 回答者の本名でなく偽名でもOK

- 論理的構成とするために次に留意します。

- 全体の骨組みをまず構成

- 書き始め (Purpose Statement) の文から書き始め、書き終わり (Sign Off) で終了

- 設問の中で求められる内容をすべて取り入れる

- しっかりとした意見の根拠を説明します。

- 書き始める前にアイデアをブレインストーミング

- 少なくとも1つ以上の根拠をもってメインとなる考え方を説明

- 実在する地名や人名を出したり、より具体的ではっきりとした状況を説明することでより詳細化

- 精確な語彙を使用します。

- 説明的で精確、より自然なことばを選択

- 問題文中に出てくることばの多用や重複使用はできるだけ回避

- 正確な文法と明確な形式を選択します。

- あらゆる文章構成や文法構造の使用に心掛け

- 1つの意見に対して1つの段落を構成

- 接続詞を活用して複数の意見を連接

- 大文字や句読点を適切に使用

- 完璧な応答にするよう心がけます。

- 設問全体を注意深く解読

- 設問中の情報を変えたり無視しない

- 設問中の各タスクに最低でも1段落は割く

- 適切な語調を使用します。

- emailの目的や相手に合わせた語調を選択

- 状況に適した宛名 (Greeting) や書き終わり (Sign Off) を選択

- 不適切な言葉や皮肉、カジュアル過ぎるスラングの使用は避ける

- 慎重に見直しを行います。

- 書き終えてから3~4分間は見直しの時間にする

- 自身が間違えやすいことに注意して確認

2 意見論述問題

調査への回答など、初めに2つの選択肢から1つを選択し、それについて選んだ理由を説明しながら150~200字の文章を26分以内に書きます。

- ある会社があなたの居住地域の近隣に大型の工場を建設しようとしています。

- 工場の建設を支援するか反対するか立場を説明

- 知識や経験を基にした関連する事例を踏まえつつ理由を説明

- あなたは地域の演劇団体でボランティアをしていて、予算を新たな衣装に使うべきか貯めておくべきかを尋ねられています。

- どちらの意見に賛同するか立場を説明

- 知識や経験を基にした関連する事例を踏まえつつ理由を説明

- あなたの会社で、近々行われるパレードに屋台をスポンサーしようかと計画しており、あなたにどうすべきか尋ねられています。

- この投資に賛同するか立場を説明しつつ、どういった利点や欠点が考えられるか説明

- 知識や経験を基にした関連する事例を踏まえつつ理由を説明

- 公共場所で個人の撮影を許可なく行うことを違法とする投票があった場合に、ほとんどの有名人が賛同すると思いますか。

- こういった法案にあなたは賛成票を投じるか

- あなたの立場と理由を詳細に説明

- こちらの問題は、メールや手紙とは異なり、宛名や挨拶のような表現が不要ですので、初めからどんどん書き始められるのが特徴です。

- 論理的構成とするために次に留意します。

- 全体の骨組みをまず構成

- 書き始め (Purpose Statement) の文から書き始め、書き終わり (Sign Off) で終了

- 意味の通る接続詞を活用して全体の流れを構成

- 説得するような意見の根拠を説明します。

- 書き始める前にアイデアをブレインストーミング

- 少なくとも1つ以上の根拠や事例をもってメインとなる考え方を説明

- 自身の考えを他の考えと比較して説明

- 正確な文法と明確な形式を選択します。

- あらゆる文章構成や文法構造の使用に心掛け

- 箇条書きは避ける

- 適切な言い換え (パラフレーズ) を使用

- 完璧な応答にするよう心がけます。

- 設問全体を注意深く解読

- 書き出しの始めにどの意見を採用したのかについて言及

- 理由の説明に注力し、提案的や叙述的になりすぎない

- 適切な語調を使用します。

- 誰に宛てた文章なのかを再確認

- 学術的論文調にならないこと

- 不適切な言葉や皮肉、カジュアル過ぎるスラングの使用は避ける

- 慎重に見直しを行います。

- 書き終えてから3~4分間は見直しの時間にする

- 自身が間違えやすいことに注意して確認

タイピングについて

CELPIPではいずれの会場においても、指定のコンピューターはWINDOWSなので、コピー&ペーストを含む編集に関するショートカットキー(Ctrl+C/V/X)を活用することができます。僕は普段使用しないのですが、+ZやYでのアンドゥ・リドゥも使用できるようです。

その点では、普段からMacに慣れているユーザーにとっては少し使いづらいと感じるかもしれません。

また、キーボードは当然USキー配列なので、事前に慣れておく機会があれば安心かと思います。

30分間で150~200語をタイピングすればいいので、そこまで超早いというタイピングは不要です。

・ENTERキーが小さい

・「’」はそのまま打てば出る(SHIFT不要)

スペルチェック機能の活用について

スペルが間違っている場合には、赤波線の下線で知らせてくれます。これは、CELPIPで計ろうとする英語能力はあくまでも「日常で使用する語学力」であり、学術的な使用を前提としてないという本質に立ち返った結果として導入 (許可) された機能で、普段わたし達が日常的に使用する多くのコンピューターで一般的に採用されている機能であるということを反映するものです。

赤線が出たら右クリックをすると可能性のある単語のリストを表示してくれるので、それを選択すれば自動で書き換えられます。(僕は試験を受けて後にこの機能の存在を知った、涙)

注意をしなければならないのは、あくまで単語単位のミススペルを知らせてくれる機能であり、語法や単語の使用法などの誤りを教えてくれるわけではないこと、単語以外の誤りは検出されないということです。

例えば、僕が個人的に試験を受けた際キーボードの配列と使用に慣れない僕は、「I’m」などと打つ際に「’」をシフトを押しながら入力していました。すぐに「”」となってしまっているのに気づけたので良かったのですが、波線では教えてくれませんでした。他にも、誤った前置詞などを入力しても、Googleなどのようには教えてくれません。

語数カウント機能について

150語~200語という語数の制約がある試験である以上、単語数カウントは非常に重要です。

これを助けてくれるのが単語数の自動カウント機能です。特に何をするでも選ぶでもなく、単純に入力を行うエリアの下に「○○ Words」と常に自動で計算されて表示されるので、参考にしながら入力を進めていきましょう。

文字数ではなく語数ですので、「I have a pen.」なら「4 Words」というカウントになります。

採点について

少なくとも4人の有資格採点官がチェックを行い、それぞれの結果を合算してスコアの算出を行っています。

スピーキング

画面情報への迅速な口頭応答を行う、15~20分 練習問題+8問の構成です。

| 番号 | 出題内容 | 問題数 | 問題解読+準備 | 録音時間 |

|---|---|---|---|---|

| - | 練習問題 | 1問 | 30秒 | 60秒 |

| 1 | アドバイス提供 | 1問 | 30秒 | 90秒 |

| 2 | 個人的経験のお話 | 1問 | 30秒 | 60秒 |

| 3 | 情景描写 | 1問 | 30秒 | 60秒 |

| 4 | 予測の実施 | 1問 | 30秒 | 60秒 |

| 5 | 比較と説得 | 1問 | 60秒×2 | 60秒 |

| 6 | 困難な状況への対処 | 1問 | 60秒 | 60秒 |

| 7 | 意見の表現 | 1問 | 30秒 | 90秒 |

| 8 | 一般的でない状況の表現 | 1問 | 30秒 | 60秒 |

一般的に

アクセントを気にしすぎずにゆっくりはっきりと自然に話すことが良いとされています。

名前や細かい設定が示されていない設問では、ある程度クリエイティブになった方が話しやすいです。

内容として友人に語り掛けているのか、聴衆の前でスピーチをしているのか、初対面の相手とフォーマルに会話するのかといったトーンの違いにも注意します。

一般的にスピーキングは、どれだけ練習したかが如実に結果に表れると言えます。発音やイントネーション、話す速さなどに注目をして家族や友人を前にしたり、鏡の前に立って一人で話してみたり、そういうのが好きでなければ、自分の声を録音をして聞いてみても良いでしょう。

アクセントをできるだけニュートラルにするように心掛けることで、聞き手がより聞きやすい話し方になります。アメリカンアクセントなど特定のアクセントに近づけようとする必要はありません。

1 アドバイス提供

問題を抱える友人にアドバイスなどを行う問題で、30秒間で問題を理解して回答の準備をし、90秒間で録音します。

この1問目の「アドバイス提供」と7問目の「意見の表現」だけは、録音時間が90秒間とやや長めなので注意が必要です。

問題の理解+回答準備(30秒) → 録音(90秒)

- 第一志望の大学に合格して喜んでいるが、学費の支払いについて悩む友人に対するアドバイス

- 答え方の基本として、相手に対する呼び掛け、「〇〇について聞いたよ」というような内容になる状況の理解や導入、そして本題となるアドバイスとその理由を複数示し、まとめを入れる構成を基本として回答します。

- 実際の自身の生活を振り返って回答を考えます。

- 人に直接話しかける語り口調を心掛けます。

- できれば3つほどの提案を含めたアドバイスを行います。

- 別の提案に移行したと分かるようなキーワードである「If I were you,」「Another thing you could do is …」「One final idea is…」のような表現を駆使します。

- 人を助ける、考えさせるような調子になるスピーキングを心掛けます。

2 個人的経験のお話

自身の経験について話す問題で、30秒間で問題を理解して回答の準備をし、60秒間で録音します。

す。身近な情報を話す能力が試されます。

問題の理解+回答準備(30秒) → 録音(60秒)

- 方法や伝統など誰かに教えた経験について、何を誰にどう教えたか

- 料理でも音楽でも何でもいいので、今まで経験したとても面白かった授業について

- 聞き手が興味の湧く話し方を心掛けましょう。

例えば、「I went to the cinema theatre to watch a movie」というよりは、より具体的で深みのある情報を取り入れて「I went to the Scotia bank theatre with my best friend, Mark, to watch the latest Avengers movie」とします。 - どの話をするか瞬時に決めます。

- 思い当たるストーリーがなければ、脚色や創作でも全く問題ありません。

- 過去の時制を用いて詳細を説明するような内容で話します。

3 情景描写

詳細の情景描写を行う問題で、30秒間で問題を理解して回答の準備をし、60秒間で録音します。

写真や絵を見ながら、見えているものをいかに正確に描写できるかが試されます。

問題の理解+回答準備(30秒) → 録音(60秒)

- 映画館、駅、水族館、学校、スーパーマーケットなどの公共場所

- 自身と同じ場所におらずその情景を見ることが出来ない誰かに話しかけるようなイメージで話します。

- まずは大きな視点での描写から説明を始め、その後に詳細の説明に移ります。

- 絵の中の人はどこにいて何をしているか、その目的は何か、動いていれば、どちらに向かって移動しているか、他の人やものとの位置関係など、一枚の絵を描き上げるようなイメージで説明していきましょう。

- 説明的な単語やフレーズを活用しつつ、文法上の精確さと語彙力も併せて求められます。

- 自身や登場人物の気持ちにも触れながら説明していきます。

- 最後はまとめて終了します。

4 予測の実施

3問目の「情景描写」の問題と同じ絵を見てその後に何が予想されるかを話す問題で、30秒間で問題を理解して回答の準備をし、60秒間で録音します。

問題の理解+回答準備(30秒) → 録音(60秒)

- 3問目「情景描写」と同じ状況 (同じ絵が使用される)

- あくまでも予測ですので想像力を最大限に働かせて「likely」「such thing will happen」などの表現や、絵を見て「I feel that」「I think」「there’s a possibility of a…」「the man in the photo seems…」など表現をします。

- そう思った理由も併せて説明します。

- アイデアにたどり着くために絵をよく見て周囲の情報からヒントを探します。

- その先を考え、どうなるか考え、どう感じるか考えます。

- 未来を説明するための論理的な接続詞を活用します。

- 創造的になることも必要ですが、現実的であることを意識します。

5 比較と説得

この5問目の「比較と説得」の問題は、他の問題とやや形式が異なります。

まず60秒間と比較的長めの準備時間の中で、2択のうち1つの選択肢を選択します。次に、さらに60秒間の準備時間を使い、自身が選択した選択肢とコンピューターが選出したそれとは別の選択肢とを比較し、友人や家族を自身の選択肢へと誘導する説得を60秒間で録音する問題です。

論理的に他を排し、必要な選択肢に相手を誘導する能力が求められることから、ディベートに近い形式とも言えます。

もし最初の60秒間で選択肢を選びきれず時間切れになった場合には、コンピューターが自動的にどちらかを選出します。

問題の理解+第1選択(60秒) → 問題の理解+回答準備(60秒) 録音(60秒)

- 友人と一緒にビジネスを開始しますが、どの業種がいいかを選択し説得する

- 家具を買おうとする家族にどのタイプがいいかを選択し説得する

Part1 (選択肢を選ぶパート)

- 説明をよく読み状況を理解します。

- 2つの選択肢を良く見比べます。

- できるだけ素早く選択します。

part2 (説得するパート)

- コンピューターが選択した選択肢との比較を行います。

- どうして自身の選択肢の方が優れているのかを合理的に説明します。

- 自身の説明を正当化させるような言葉遣いに心掛けます。

- 熱意をもって説得するためには、話し方の抑揚が重要です。

6 困難な状況への対処

困難な状況への対処を含む問題で、60秒間で問題を理解して選択肢から1つを選んで回答を準備し、60秒間で録音します。

5問目の「比較と説得」と同じく、他の問題に比べて準備時間が60秒間と長いのが特徴的です。

問題の理解+回答準備(60秒) → 録音(60秒)

- あなたが勤務するお店にお客さんが来店し、購入したシャツが破れているために返品をしたいと申し出ます。同僚は既に着用されているものであることから返品を受け付けません。お客さんは、数度着用しただけで破れるようなことはあってはならないと主張しています。

①同僚に対して返品を受け付けるよう理由を付けて話します。

②お客さんに対して返品を受け付けられないことを理由を付けて話します。 - あなたが働くペットショップに夫婦のお客さんが来店しています。奥さんはフレンドリーでよく遊ぶ犬を欲しがっていますが、旦那さんは独立的で世話も比較的手の掛からない猫を欲しがっています。

① 猫を飼うことを理由とともに提案します。

② 犬を飼うことを理由とともに提案します。

- 人に直接話しかける語り口調を心掛けます。

- 考慮するような態度でありながらも毅然と主張します。

- 問題点を明確化させて巧妙に話を進めます。

- 要求をしっかりと行います。

- 自身の決断としてどうするか、なぜそうするか効果的な理由を付けて説明しましょう。

7 意見の表現

意見を明確に述べる能力が求められる問題で、30秒間で問題を理解して回答の準備をし、90秒間で録音します。1問目の「アドバイス提供」と同じく、録音時間が90秒間と他の問題の60秒間に比べて長く設定されています。

英語試験ですので、意見自体には正解も不正解もないため採点の対象とはなりませんが、それをどう表現するか、どう意見を支える理由を説明するかが評価の対象です。

設問は宗教観や政治観など議論を招く内容ではありません。

問題の理解+回答準備(30秒) → 録音(90秒)

- 会社の重役が稼ぐお金を政府が制限することが必要だと思いますか、またその理由は

- 高校生は全員が第二言語を習得すべきだと思いますか、またその理由は

- 問題をしっかり理解し、まずは問題に確実に答えられる状態にします。

- YESまたはNOを瞬時に判断します。

- その意見の根拠となる理由を少なくとも3つは話します。

- 示したそれぞれの理由について、例や詳細の情報を付け加えます。

- 理由の説明は論理的に、そして次に移る際には接続詞や移行節を使用します。

8 一般的でない状況の表現

最後の設問は、示された絵の中にすごく変な状況や情景が描かれているトリッキーな問題で、30秒間で問題を理解して回答の準備をし、60秒間で録音します。

友人や家族に電話で非日常的な状況を説明するという設定の中で、いかに分かりやすく正確に伝えることが出来るかが問われる問題です。

問題の理解+回答準備(30秒) → 録音(60秒)

- 友人の自宅に招待されたため移動しているところ、絵のような景色の場所で迷ってしまったので、電話をしてそこからどう行けばいいのかを確認します。

- 旅行で訪れた場所で変わったストリートパフォーマーの演奏を聴いています。友人に電話をしてそれを紹介し、彼女もそこに一緒に来たいかを確認します。

- 状況に応じた導入で開始します。例えば電話であれば「Hello 〇〇, …」など。

- 図中の変わった部分や側面を詳細に説明します。

- 自身が詳述できそうな部分の説明に集中します。

- 正確な語彙と一般的な用語の使用に努めます。

- 最後に電話を切ることを忘れないようします。